M/M

frontières

entre

Art et

Graphisme

mise en

abîme

de l'image

niveaux

de réalité,

de lecture

déplacements,

glissement

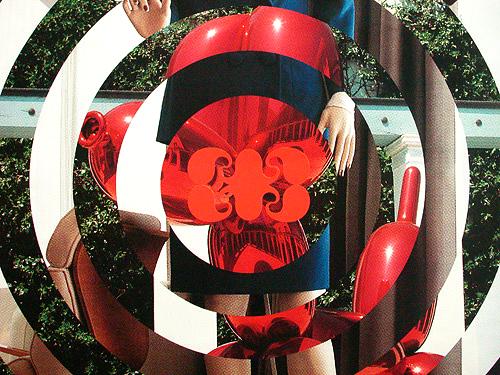

Les premiers éléments mis à notre disposition pour nous préparer à cette exposition sont un carton 10 cm x 15 cm et le mot "translation", le nom de l'exposition. Le carton fait par le groupe de graphistes français, les M/M (Paris) est signé en son centre et reconnaissable aisément. Les formes en décalage, les couleurs, l'image détournée et cette seconde d'incertitude sur "ce que l'on nous montre" ne trompent pas. Trois images se dessinent en une seule sous le signe infini. Environnement, architecture d'intérieur et corps moulé en plastique sont condamnés à n'exister que sous une unique forme commune. Naturellement enlacés, ils se parasitent mutuellement au sein d'un nœud de Moebius. La lecture de l'ensemble est alors légère et lisse.

Notre œil ne se lasse pas des surprises qu'on lui offre à découvrir. Une image qui s'auto-exclut du flux quotidien d'informations par la place qu'elle laisse au regardeur à lire en elle. Plusieurs scènes se déroulent en un rendez-vous un peu confus, mais indissociable d'une compréhension complète.

Pas de "titrailles", ni d'informations subalternes, tout est derrière le rideau. Seulement un signe (leur marque au fer rouge) au cœur d'un des deux nœuds et une histoire qui nous est proposée. A nous de nous y plonger, car cette fois-ci, le choix nous est laissé. Un sursaut d'ego qui aurait pu passer inaperçu s'il ne s'en sentait pas si gêné, d'un vermillon intense, leur empreinte concurrence d'autres informations dans l'ordre de lecture.

Le titre de l'exposition au dos de la carte nous met déjà en situation. Ou plutôt sur une dualité, de deux interprétations, nous n'en aurons qu'un mix. Nous serons dans le déplacement, que ce soit à partir du phénomène mathématique ou bien à partir de l'interprétation linguistique. Dans le premier cas, il s'agit d'une transformation ponctuelle faisant correspondre à chaque point, situé dans un espace donné, d'autres points par l'intermédiaire d'un vecteur. Ainsi le mouvement s'opère sans transformation de l'objet, désormais transporté en un autre lieu. Dans le second cas, la question se pose du potentiel de transcodabilité : peut-il prendre la "forme de" ? Et quelles pertes cela implique-t-il ? Pour les limiter, l'usage est de faire appel à un traducteur, personne qui par son expérience et sa formation saura retranscrire et révéler les richesses d'une forme littérale. La chose la plus difficile ici est de retranscrire un phénomène, une idée ou une perception étrangère au référentiel pour lequel ce travail est destiné.

Ici déplacement et interprétation vont certainement se confondre dans un glissement généralisé, en une surface d'expression commune.

Nous sommes prévenus, les formes que nous allons voir sont déplacées ou sont encore en déplacement. En cours de transformations ou déjà altérées par ce mécanisme. Ce procédé, cette machine, ce sera donc les M/M (Michael Amzalag et Mathias Augustyniak), reconnus à la fois pour leurs travaux avec Bjork, Madonna, le magazine Vogue et la complicité qu'ils entretiennent avec des artistes et vidéastes de leur génération. Quelle confrontation leur vision va-t-elle mettre en place face à la demande du Palais de Tokyo qui est de mettre en scène certaines des œuvres majeures de l'une des plus prestigieuses collections d'art contemporain européennes, la collection Dakis Joannou ?

Notre œil ne se lasse pas des surprises qu'on lui offre à découvrir. Une image qui s'auto-exclut du flux quotidien d'informations par la place qu'elle laisse au regardeur à lire en elle. Plusieurs scènes se déroulent en un rendez-vous un peu confus, mais indissociable d'une compréhension complète.

Pas de "titrailles", ni d'informations subalternes, tout est derrière le rideau. Seulement un signe (leur marque au fer rouge) au cœur d'un des deux nœuds et une histoire qui nous est proposée. A nous de nous y plonger, car cette fois-ci, le choix nous est laissé. Un sursaut d'ego qui aurait pu passer inaperçu s'il ne s'en sentait pas si gêné, d'un vermillon intense, leur empreinte concurrence d'autres informations dans l'ordre de lecture.

Le titre de l'exposition au dos de la carte nous met déjà en situation. Ou plutôt sur une dualité, de deux interprétations, nous n'en aurons qu'un mix. Nous serons dans le déplacement, que ce soit à partir du phénomène mathématique ou bien à partir de l'interprétation linguistique. Dans le premier cas, il s'agit d'une transformation ponctuelle faisant correspondre à chaque point, situé dans un espace donné, d'autres points par l'intermédiaire d'un vecteur. Ainsi le mouvement s'opère sans transformation de l'objet, désormais transporté en un autre lieu. Dans le second cas, la question se pose du potentiel de transcodabilité : peut-il prendre la "forme de" ? Et quelles pertes cela implique-t-il ? Pour les limiter, l'usage est de faire appel à un traducteur, personne qui par son expérience et sa formation saura retranscrire et révéler les richesses d'une forme littérale. La chose la plus difficile ici est de retranscrire un phénomène, une idée ou une perception étrangère au référentiel pour lequel ce travail est destiné.

Ici déplacement et interprétation vont certainement se confondre dans un glissement généralisé, en une surface d'expression commune.

Nous sommes prévenus, les formes que nous allons voir sont déplacées ou sont encore en déplacement. En cours de transformations ou déjà altérées par ce mécanisme. Ce procédé, cette machine, ce sera donc les M/M (Michael Amzalag et Mathias Augustyniak), reconnus à la fois pour leurs travaux avec Bjork, Madonna, le magazine Vogue et la complicité qu'ils entretiennent avec des artistes et vidéastes de leur génération. Quelle confrontation leur vision va-t-elle mettre en place face à la demande du Palais de Tokyo qui est de mettre en scène certaines des œuvres majeures de l'une des plus prestigieuses collections d'art contemporain européennes, la collection Dakis Joannou ?

Par le titre, deux niveaux de lecture sont ainsi induits : nous aurons affaire à des œuvres autonomes et à d'autres qui existeront dans et par un ensemble. Autrement dit, en vulgarisant : téléportation ou digestion.Voilà à la lecture des premières informations de cette exposition les axes de lecture auxquels nous pourrons être confrontés. Une surface commune sur laquelle les formes s'autonomisent et s'entremêlent avec les mots et les choses. Un espace mitoyen à l'art et au non-art qui engendrera peut-être une forme anti-mimétique dans le sens où la forme sera "mimée" par assimilation. Mais quelle sera la charnière mise en place par cette confrontation entre Art et Graphisme ? Comment l'univers de la "mise en scène" des M/M se placera par rapport aux œuvres auxquelles il sera confronté, serons-nous parallèles à un système social où le rôle du dominé est de reproduire les caractéristiques du dominant ?

Les premières pièces visibles lors de cette exposition sont Elevator de Gabriel Orozco et l'Index des M/M. Des affiches pour un théâtre, pour Calvin Klein, pour l'actuelle exposition du Palais de Tokyo, pour Pierre Huygue, la célèbre No ghost just a shell, l'alphabet Super Sister, une déclinaison de motifs en papier peint…, des images pour la plupart connues forment ainsi la palette du duo graphique. Ces images seront leurs outils et leur langage. Ainsi un objet d'art, un ascenseur, accompagné des éléments qui vont constituer la parole des graphistes nous ouvrent l'entrée de l'espace d'exposition. Le symbolisme du déplacement conté par les M/M ?

L'exposition répartie en de petits espaces à demi-ouverts permet une déambulation éclatée, où les choses se mêlent entre elles par surprise. Chaque passage d'un espace à l'autre est rempli des échos visuels de l'univers des graphistes parisiens. Les micros espaces conçus en tant que tels (recouverts sur les murs et les sols d'images ou de motifs imprimés sur papier et moquette) mettent en place une règle où se confronte à chaque fois l'environnement aux détails. Ce phénomène est présent et amplifié à l'intérieur même de ces surfaces : les œuvres de la collection Dakis Joannou raisonnent avec les affiches riches d'informations ainsi qu'avec des installations plus spatiales.

Certaines combinaisons fonctionnent avec charme, trois lieux se démarquent ainsi par leur pertinence. L'œuvre de Yinka Shonibare (Dressing Room, 1997, robe de coton se donnant place de témoignage acide de l'histoire de la colonisation anglaise dans celle de l'Afrique) liée à une série de quatre images (M/M) représentant des visages du milieu de la mode permet de créer un échange. Visages travestis, salis jusqu'à la chair de leur existence bi-dimensionnelle, conversent avec une entité flottante décapitée. Caricature de l'exploitation d'un corps. Michael et Mathias se jouent de l'image en la questionnant sur la façon dont elle est fabriquée.

Mais quelque chose manque tout de même à ces images, non pas une plasticité, mais une matérialité. Il aurait été intéressant de voir ce travail sur un support qui n'aurait pas été sa propre limite. L'expression de la main n'est pas présente, il n'y a que des réinterprétations, des imitations. La monstration du savoir-faire et la possible contemplation de ces matériaux sont absentes : en exemple, une trace qui semble être de la peinture et qui se serait décuplée en le devenant. Bien que l'affiche soit pour un graphiste l'œuvre ultime, il n'en est pas moins impossible de la désacraliser en la manipulant et en la modelant. Elles possèderaient cet état si seulement elles n'étaient pas conçues «à la manière de», ce qui n'aurait pas entraîné pour autant la remise en cause du questionnement.

Elles donnent deux niveaux de réalité : la matière et la réalisation cérébrale. Problématique du médium, qui, nous allons le voir, sera une partie charnière de cette exposition. Mais hélas, sous cette forme, la matière est fade. Le graphiste se ressent bloqué de l'autre côté de la sensibilité, de l'autre côté de son ordinateur.

Dans un deuxième temps, on assiste à une cohabitation d'une œuvre de Michael Bevilacqua (Tomorrow comes today, 2002) avec un mur d'images qui le supporte. Accrochées sur une cimaise blanche immaculée, des affiches (représentant un mur délabré recouvert partiellement de peinture) mises bout à bout reforment une nouvelle surface. Une surface commune et de communes mesures. Une nouvelle peau volontairement inachevée dans les détails car le propos n'est pas là. Pas que là. L'artiste par sa peinture apporte des icones, des logos (dans une lignée évidente du Pop Art) issus du monde de la publicité et de la musique. Les graphistes apportent une reconstitution, une simulation d'un espace qui a déjà vécu, dans laquelle on peut relire la pièce de Bevilacqua. Mais ici, contrairement aux autres modules, l'œuvre n'est pas englobée dans un environnement retapissé d'une trame de fond : bi-dimensionnel pour bi-dimensionnel ? L'affiche est leur outil, le seul à ce qui semble. La même surface doit remplir une double tâche : elle doit n'être qu'elle-même et elle doit être la démonstration du fait qu'elle n'est qu'elle-même. Ils utilisent le médium propre à leur art, d'un côté il est un moyen technique et de l'autre le rapport entre fin et moyen.

Comme dans la cellule décrite précédemment, ils opposent perceptions et matières, mettant ainsi en place un rapport à l'image même. Un rapport au miroir, à ce que l'image renvoie et ce à quoi elle renvoie : de la provenance à la destination. Au potentiel d'une image à dépasser ses limites, à créer des rencontres improbables avec le regardeur, de l'environnement à son géniteur. Une vraie-semblance pour donner la réplique à une réalité, pour mieux montrer d'où elle provient. La nature de l'œuvre ne disparaît pas, elle se glisse dans l'écart qui existe entre les différents moyens de production de sens : une peinture en image supportant une peinture qui fait des images…

Ce mur reconstitué, transporté de là où il est, son ça-a-été, comme une peau décollée des choses donnant corps au fantasme du tout a un sens, du tout parle, "de la vérité gravée sur le corps même des choses"*. En projetant l'immédiateté de celui-ci par le processus d'impression, tous les "ntre-deux" existant entre ce dernier et l'affect rendent le sentiment éprouvable et exprimable.

La troisième mise en scène, particulièrement réussie, se situe en fin de parcours, dans une salle dérobée simplement ouverte d'une porte contrairement à la structure précédente de l'exposition. Nous sommes dans un face à face, isolés et sans recul. Jeffs Koons, avec quelques très belles pièces joue (elles aussi) sur différents niveaux de perception. Des trompe-l'œil nous narguent de leur légèreté ainsi que de leur finition, créant des pièges fascinants pour nos yeux. Les répliques en béton de diverses bouées d'enfant, accrochées avec humour trompent nos sens : entre notre désir de jouir encore une fois de ces objets infantiles et leur matérialité qui nous "fixe les pieds sur terre", nous sommes exclus littéralement de la possible réalisation de cette jouissance retrouvée.

Entre le questionnement sur les objets d'art, l'analyse des désirs collectifs et les hurlements de ces femmes, réduites par le langage du duo parisien à des contorsions horrifiantes afin de s'exprimer typographiquement, nous sommes bercés dans un va-et-vient d'échos et de reflets. Projetés à grande vitesse dans une mise en abyme de l'image. Ce à quoi nous assistons, tel un finale, apparaît comme une série d'opérations produisant un écart, une dissemblance. Les mots aux murs décrivent ce que l'œil pourrait voir ou expriment ce qu'il ne verra jamais : ils éclairent et obscurcissent nos idées. Des formes proposent une signification à comprendre ou à renverser. Jeux entre les exclusivités du visible et des formes qui n'y appartiennent même pas, il y a ainsi du visible qui ne fait pas d'image.

Dans les trois exemples précédemment cités, les œuvres se complètent pour n'en former qu'une seule. Digérée, la mise en scène s'efface, les frontières entre art et graphisme se font discrètes au point de ne plus exister. Et la conversation se fait entendre. Les cartouches absents rendent la navigation encore plus difficile, les artistes ne sont pas identifiables (ou presque, car les œuvres sont majeures dans l'histoire de l'art), nous avons ainsi la sensation de nous retrouver dans un espace "confus". Un simple numéro peint (avec la typo Tokyo Palace dessinée par les M/M) au sol nous indique une trajectoire possible, un itinéraire conseillé vers un espace globalisant. Les œuvres par leur reconnaissance laissent place à l'intérêt que suscite l'espace d'entre-deux développé.

Un langage précis est utilisé par le duo parisien, celui de l'affiche au format 160cm x 120cm. La confrontation entre des œuvres significatives et des environnements de motifs nuancés aux anecdotes insignifiantes reconstitue simplement notre monde. Telle une image photographique partagée entre son studium et son punctum : le premier est un matériau à déchiffrer, le second nous frappe par sa force propre.

Déclinées en papiers peints pour la plupart du temps, elles retracent comme dans l'espace nommé 8 (avec la présence d'une œuvre d'Ashley Bickerton de 1993, F.O.B) un travail graphique appliqué à la commande. Ici le travail s'échelonne de 1997 à 2005, on y remarque un réel engagement et une profonde recherche typographique inscrite sur une image détournée ou en décalage avec l'information diffusée.

Comme il a été dit, leur outil est toujours renouvelé, mais hélas jamais dépassé, alors qu'il questionne la notion même de médium. Bien que ce bras de fer avec l'espace, ce parti pris ait été d'une audace incroyable, cela n'aurait pas été suffisant. Le problème se situe dans la réutilisation de leurs propres réalisations, la "commande" était de mettre en scène certaines œuvres afin de leur donner une nouvelle approche, leur permettre de nouvelles confrontations. Mais par une réutilisation trop fréquente d'anciens travaux, (leur qualité n'étant pas en cause), on peut se demander si l'on ne se trouve pas dans la situation inverse : une exposition des M/M ponctuée d'œuvres marquantes. Bien que leur travail ne soit qu'une "mise en scène", il est trop rare de dégager un espace sans théâtralisation. Leur but était-il de raisonner en tant qu'artistes ou graphistes ? Cette question trouve facilement une réponse lorsque leur langage n'est plus reconnaissable comme n'ayant pas appartenu à la commande. Quand les images ne jouent le rôle de leur propre dérision.

La volonté du Palais de Tokyo était d'amener sur un autre terrain la notion même d'exposition, de monstration, de relation au regardeur et de représentation. Les M/M étaient-ils les seuls à pouvoir répondre à ce challenge ? En France, peut-être. L'exposition nous révèle des graphistes qui répondent à une commande d'une manière intelligente avec des partis pris surprenants, remplis d'humour et parfois pulsionnels, car il faut saluer le geste. Le duo parisien va, en effet, plus loin que nous laissait entendre le cahier des charges établi par le Palais de Tokyo : la mise ne scène est dépassée et un réel questionnement a été développé autour de la frontière commune Art et Graphisme… Une exposition dont les quelques lignes précédentes sont loin de révéler toutes les richesses, un travail qui fait apparaître aussi par ses défauts et ses maladresses des questionnements qui sont au cœur de notre contemporanéité.

* Le destin des images, Jacques Rancière, 2004.

Les premières pièces visibles lors de cette exposition sont Elevator de Gabriel Orozco et l'Index des M/M. Des affiches pour un théâtre, pour Calvin Klein, pour l'actuelle exposition du Palais de Tokyo, pour Pierre Huygue, la célèbre No ghost just a shell, l'alphabet Super Sister, une déclinaison de motifs en papier peint…, des images pour la plupart connues forment ainsi la palette du duo graphique. Ces images seront leurs outils et leur langage. Ainsi un objet d'art, un ascenseur, accompagné des éléments qui vont constituer la parole des graphistes nous ouvrent l'entrée de l'espace d'exposition. Le symbolisme du déplacement conté par les M/M ?

L'exposition répartie en de petits espaces à demi-ouverts permet une déambulation éclatée, où les choses se mêlent entre elles par surprise. Chaque passage d'un espace à l'autre est rempli des échos visuels de l'univers des graphistes parisiens. Les micros espaces conçus en tant que tels (recouverts sur les murs et les sols d'images ou de motifs imprimés sur papier et moquette) mettent en place une règle où se confronte à chaque fois l'environnement aux détails. Ce phénomène est présent et amplifié à l'intérieur même de ces surfaces : les œuvres de la collection Dakis Joannou raisonnent avec les affiches riches d'informations ainsi qu'avec des installations plus spatiales.

Certaines combinaisons fonctionnent avec charme, trois lieux se démarquent ainsi par leur pertinence. L'œuvre de Yinka Shonibare (Dressing Room, 1997, robe de coton se donnant place de témoignage acide de l'histoire de la colonisation anglaise dans celle de l'Afrique) liée à une série de quatre images (M/M) représentant des visages du milieu de la mode permet de créer un échange. Visages travestis, salis jusqu'à la chair de leur existence bi-dimensionnelle, conversent avec une entité flottante décapitée. Caricature de l'exploitation d'un corps. Michael et Mathias se jouent de l'image en la questionnant sur la façon dont elle est fabriquée.

Mais quelque chose manque tout de même à ces images, non pas une plasticité, mais une matérialité. Il aurait été intéressant de voir ce travail sur un support qui n'aurait pas été sa propre limite. L'expression de la main n'est pas présente, il n'y a que des réinterprétations, des imitations. La monstration du savoir-faire et la possible contemplation de ces matériaux sont absentes : en exemple, une trace qui semble être de la peinture et qui se serait décuplée en le devenant. Bien que l'affiche soit pour un graphiste l'œuvre ultime, il n'en est pas moins impossible de la désacraliser en la manipulant et en la modelant. Elles possèderaient cet état si seulement elles n'étaient pas conçues «à la manière de», ce qui n'aurait pas entraîné pour autant la remise en cause du questionnement.

Elles donnent deux niveaux de réalité : la matière et la réalisation cérébrale. Problématique du médium, qui, nous allons le voir, sera une partie charnière de cette exposition. Mais hélas, sous cette forme, la matière est fade. Le graphiste se ressent bloqué de l'autre côté de la sensibilité, de l'autre côté de son ordinateur.

Dans un deuxième temps, on assiste à une cohabitation d'une œuvre de Michael Bevilacqua (Tomorrow comes today, 2002) avec un mur d'images qui le supporte. Accrochées sur une cimaise blanche immaculée, des affiches (représentant un mur délabré recouvert partiellement de peinture) mises bout à bout reforment une nouvelle surface. Une surface commune et de communes mesures. Une nouvelle peau volontairement inachevée dans les détails car le propos n'est pas là. Pas que là. L'artiste par sa peinture apporte des icones, des logos (dans une lignée évidente du Pop Art) issus du monde de la publicité et de la musique. Les graphistes apportent une reconstitution, une simulation d'un espace qui a déjà vécu, dans laquelle on peut relire la pièce de Bevilacqua. Mais ici, contrairement aux autres modules, l'œuvre n'est pas englobée dans un environnement retapissé d'une trame de fond : bi-dimensionnel pour bi-dimensionnel ? L'affiche est leur outil, le seul à ce qui semble. La même surface doit remplir une double tâche : elle doit n'être qu'elle-même et elle doit être la démonstration du fait qu'elle n'est qu'elle-même. Ils utilisent le médium propre à leur art, d'un côté il est un moyen technique et de l'autre le rapport entre fin et moyen.

Comme dans la cellule décrite précédemment, ils opposent perceptions et matières, mettant ainsi en place un rapport à l'image même. Un rapport au miroir, à ce que l'image renvoie et ce à quoi elle renvoie : de la provenance à la destination. Au potentiel d'une image à dépasser ses limites, à créer des rencontres improbables avec le regardeur, de l'environnement à son géniteur. Une vraie-semblance pour donner la réplique à une réalité, pour mieux montrer d'où elle provient. La nature de l'œuvre ne disparaît pas, elle se glisse dans l'écart qui existe entre les différents moyens de production de sens : une peinture en image supportant une peinture qui fait des images…

Ce mur reconstitué, transporté de là où il est, son ça-a-été, comme une peau décollée des choses donnant corps au fantasme du tout a un sens, du tout parle, "de la vérité gravée sur le corps même des choses"*. En projetant l'immédiateté de celui-ci par le processus d'impression, tous les "ntre-deux" existant entre ce dernier et l'affect rendent le sentiment éprouvable et exprimable.

La troisième mise en scène, particulièrement réussie, se situe en fin de parcours, dans une salle dérobée simplement ouverte d'une porte contrairement à la structure précédente de l'exposition. Nous sommes dans un face à face, isolés et sans recul. Jeffs Koons, avec quelques très belles pièces joue (elles aussi) sur différents niveaux de perception. Des trompe-l'œil nous narguent de leur légèreté ainsi que de leur finition, créant des pièges fascinants pour nos yeux. Les répliques en béton de diverses bouées d'enfant, accrochées avec humour trompent nos sens : entre notre désir de jouir encore une fois de ces objets infantiles et leur matérialité qui nous "fixe les pieds sur terre", nous sommes exclus littéralement de la possible réalisation de cette jouissance retrouvée.

Entre le questionnement sur les objets d'art, l'analyse des désirs collectifs et les hurlements de ces femmes, réduites par le langage du duo parisien à des contorsions horrifiantes afin de s'exprimer typographiquement, nous sommes bercés dans un va-et-vient d'échos et de reflets. Projetés à grande vitesse dans une mise en abyme de l'image. Ce à quoi nous assistons, tel un finale, apparaît comme une série d'opérations produisant un écart, une dissemblance. Les mots aux murs décrivent ce que l'œil pourrait voir ou expriment ce qu'il ne verra jamais : ils éclairent et obscurcissent nos idées. Des formes proposent une signification à comprendre ou à renverser. Jeux entre les exclusivités du visible et des formes qui n'y appartiennent même pas, il y a ainsi du visible qui ne fait pas d'image.

Dans les trois exemples précédemment cités, les œuvres se complètent pour n'en former qu'une seule. Digérée, la mise en scène s'efface, les frontières entre art et graphisme se font discrètes au point de ne plus exister. Et la conversation se fait entendre. Les cartouches absents rendent la navigation encore plus difficile, les artistes ne sont pas identifiables (ou presque, car les œuvres sont majeures dans l'histoire de l'art), nous avons ainsi la sensation de nous retrouver dans un espace "confus". Un simple numéro peint (avec la typo Tokyo Palace dessinée par les M/M) au sol nous indique une trajectoire possible, un itinéraire conseillé vers un espace globalisant. Les œuvres par leur reconnaissance laissent place à l'intérêt que suscite l'espace d'entre-deux développé.

Un langage précis est utilisé par le duo parisien, celui de l'affiche au format 160cm x 120cm. La confrontation entre des œuvres significatives et des environnements de motifs nuancés aux anecdotes insignifiantes reconstitue simplement notre monde. Telle une image photographique partagée entre son studium et son punctum : le premier est un matériau à déchiffrer, le second nous frappe par sa force propre.

Déclinées en papiers peints pour la plupart du temps, elles retracent comme dans l'espace nommé 8 (avec la présence d'une œuvre d'Ashley Bickerton de 1993, F.O.B) un travail graphique appliqué à la commande. Ici le travail s'échelonne de 1997 à 2005, on y remarque un réel engagement et une profonde recherche typographique inscrite sur une image détournée ou en décalage avec l'information diffusée.

Comme il a été dit, leur outil est toujours renouvelé, mais hélas jamais dépassé, alors qu'il questionne la notion même de médium. Bien que ce bras de fer avec l'espace, ce parti pris ait été d'une audace incroyable, cela n'aurait pas été suffisant. Le problème se situe dans la réutilisation de leurs propres réalisations, la "commande" était de mettre en scène certaines œuvres afin de leur donner une nouvelle approche, leur permettre de nouvelles confrontations. Mais par une réutilisation trop fréquente d'anciens travaux, (leur qualité n'étant pas en cause), on peut se demander si l'on ne se trouve pas dans la situation inverse : une exposition des M/M ponctuée d'œuvres marquantes. Bien que leur travail ne soit qu'une "mise en scène", il est trop rare de dégager un espace sans théâtralisation. Leur but était-il de raisonner en tant qu'artistes ou graphistes ? Cette question trouve facilement une réponse lorsque leur langage n'est plus reconnaissable comme n'ayant pas appartenu à la commande. Quand les images ne jouent le rôle de leur propre dérision.

La volonté du Palais de Tokyo était d'amener sur un autre terrain la notion même d'exposition, de monstration, de relation au regardeur et de représentation. Les M/M étaient-ils les seuls à pouvoir répondre à ce challenge ? En France, peut-être. L'exposition nous révèle des graphistes qui répondent à une commande d'une manière intelligente avec des partis pris surprenants, remplis d'humour et parfois pulsionnels, car il faut saluer le geste. Le duo parisien va, en effet, plus loin que nous laissait entendre le cahier des charges établi par le Palais de Tokyo : la mise ne scène est dépassée et un réel questionnement a été développé autour de la frontière commune Art et Graphisme… Une exposition dont les quelques lignes précédentes sont loin de révéler toutes les richesses, un travail qui fait apparaître aussi par ses défauts et ses maladresses des questionnements qui sont au cœur de notre contemporanéité.

* Le destin des images, Jacques Rancière, 2004.

Franck Marry

Paris, août 2005