aériennes

poids de

la substance

légèreté

du trait

dessiné

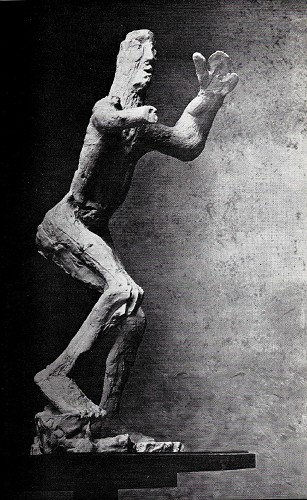

© Germaine Richier, Tauromachie, 1953

La rétrospective de Venise, organisée par Massimo Barbero avec la collaboration des Archives Françoise Guiter (Paris) donnait une vue d'ensemble de cette œuvre immense, exposition attendue depuis la dernière présentation à la Fondation Maëght de Saint-Paul de Vence, en 1966.

Quel plaisir de découvrir les premières œuvres encore baignées dans l'esthétique trompeusement placide, vaguement sportive et quelque peu surrannée des années trente, telle La Régodias, (1938). Qui eût deviné dans cette tête nimbée de mystère d'une artiste alors âgée de moins de trente ans, le début d'une œuvre puissante et solitaire, qui ne puisera ses forces que dans ses propres ressources ?

Quel plaisir de découvrir les premières œuvres encore baignées dans l'esthétique trompeusement placide, vaguement sportive et quelque peu surrannée des années trente, telle La Régodias, (1938). Qui eût deviné dans cette tête nimbée de mystère d'une artiste alors âgée de moins de trente ans, le début d'une œuvre puissante et solitaire, qui ne puisera ses forces que dans ses propres ressources ?

© Germaine Richier, La Régodias

Mais le spectateur est bientôt invité à prendre la mesure du magistral tournant des années quarante. Les statues s'émancipent, elles prennent pied dans le champ de la pesanteur, elles s'enracinent dans le sol. Mais dans le même mouvement elles s'élancent dans l'espace avec l'irrésistible poussée des végétaux ; branches, rameaux, ramilles se diversifient dans une croissance irrépressible qui garde toutefois l'éloquence de la gestuelle humaine. L'être humain devient arborescent ; le végétal s'assimile à l'homme. L'Homme de la forêt en est un exemple sublime, avec sa main-gauche-feuille-de-chêne et son bras droit tronqué par quelque accident de croissance ou intervention bûcheronne.

© Germaine Richier, L'Homme de la forêt, 1945 (plâtre)

Tout comme L'Escrimeuse, (1945), moins connue, dont l'élan se passe de fleuret ou de tout autre accessoire. C'est le corps nu de la sportive qui est

habité par l'impétuosité maîtrisée de l'assaut, le bras d'attaque pointé en avant, le bras arrière, plié, équilibrant le mouvement, donnant à la figure cette placidité des arbres qui gardent l'ascendance verticale même quand ils sont emportés par le vent.

© Germaine Richier, L'escrimeuse, 1945, détail

L'Ouragane de taille plus qu'humaine, comptent parmi les bronzes les plus célèbres de Germaine Richier. Lourds de chair, ces êtres semblent s'élever avec peine de la matière primitive dont est pétri tout ce qui vit. Le travail du sculpteur se confond avec celui de la matière organique. Au centre de gravité de la statue, le ventre fécond dont jaillit la vie dans son infinie diversité, possède la puissance de l'œuf cosmique. Puissance qui n'est pas seulement dans sa forme, mais dans sa texture entremêlant ordre et désordre dans une «pullulante palpitation», selon l'heureuse expression de Jean Cassou (Jean Cassou, Germaine Richier, Paris, 1961).

L'Ouragane (1948 - 1949)

Ces lourdes Mères de toute chose, la sculptrice leur donne une nouvelle assise avec L'Eau (1953-1954). La statue est à elle-même son propre trépied, elle secrète des pointes, des tiges, des arêtes intégrées à son architecture massive.

© Germaine Richier, L'Eau

Maintenant ces arêtes, ces poutrelles élancées, ces filets tendus, agissent comme des vecteurs d'énergie qui soutiennent le déploiement spatial des œuvres et y intègrent l'atmosphère ambiante. La Chauve-Souris (1946) déploie ses ailes filiformes de coulées brutes qui unissent dans un même élan aérien l'amorphe et le formel. De même, La Fourmi (1953) tend un filet linéaire vers le spectateur. De la même veine Le Griffu (1952) est devenu un véritable emblème de l'art de Germaine Richier.

L'exposition de Venise montrait aussi des dessins et de nombreuses eaux-fortes de l'artiste, autant d'études de matières qui montrent comment la texture empiète sur la forme pour composer cette totalité substantielle où s'exprime son génie.

L'exposition de Venise montrait aussi des dessins et de nombreuses eaux-fortes de l'artiste, autant d'études de matières qui montrent comment la texture empiète sur la forme pour composer cette totalité substantielle où s'exprime son génie.

Michel Ellenberger

Paris, février 2007