Jean Paul Riopellelivres

|

Au Canada, le centenaire de la naissance de Jean-Paul Riopelle (1923-2002) a suscité un regain d’intérêt légitime autour de la peinture et de la figure de celui qui est considéré comme le plus grand peintre du pays, pour le XXème siècle, même s'il a accompli une grande partie de sa carrière en France, un regain d'autant plus compréhensible qu’au même moment prend enfin corps, vingt ans après sa mort, cette Fondation Riopelle qu’il avait tant souhaitée. Un Espace Riopelle doit s'ouvrir courant 2026 au musée des Beaux-Arts du Québec, dans une toute nouvelle aile, sous l'égide de la Fondation Riopelle et grâce à l'intervention décisive de 3 collectionneurs et mécènes canadiens de l'artiste.

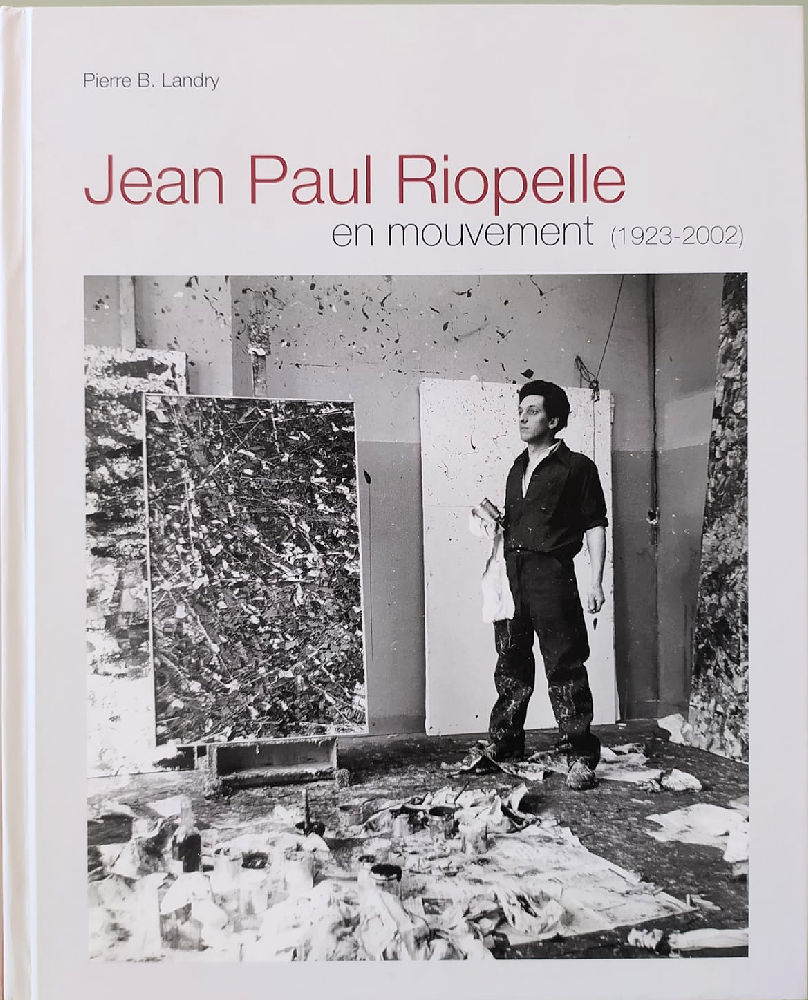

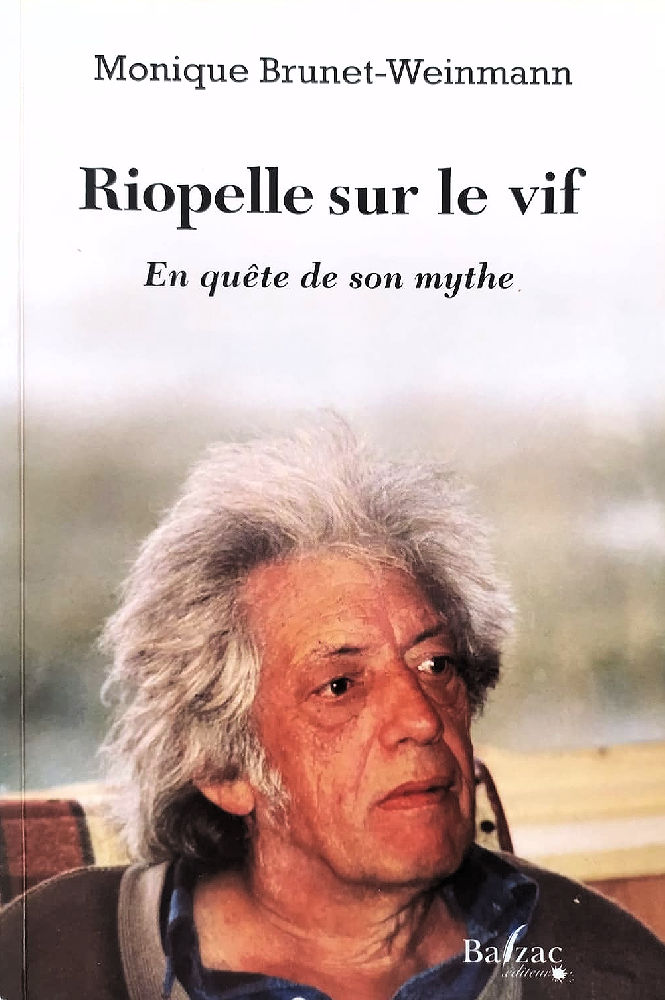

Alors, vraiment du nouveau sur Riopelle ? Quoi ? il faudrait écrire son prénom Jean Paul et non plus Jean-Paul ? Il semblerait que le trait d'union soit le trait de la discorde...Admis depuis toujours et par Riopelle lui-même, le voilà banni aujourd'hui de toute page autorisée sur l'artiste par sa fille Yseult à la tête de la Fondation. On a un peu le sentiment d'être à Clochemerle ! On ironise ! Il y a tout de même plus sérieux et plus substantiel. En France, écho de cette actualité, deux livres sont parus sur lui récemment, le dernier au mois de janvier de cette année. Avec retard, le centenaire de la naissance de l'artiste ayant été fêté en 2023. Car il a fallu aux auteurs trouver de nouveaux éditeurs pour la France, la diffusion d'ouvrages canadiens n'allant pas de soi, apparemment, du fait d'une réglementation aberrante. Ces deux ouvrages font resurgir ce peintre très connu chez nous entre les années 50 et 80 et déjà un peu oublié ici alors qu’il y a passé une large partie de sa vie, que c'est à Paris qu'il a gagné la célébrité, qu'il a été mêlé à toute la vie artistique de l’après-guerre, aux derniers sursauts du surréalisme comme au triomphe de l’abstraction lyrique ou gestuelle, dont il a été l'un des fers de lance. Proche des grands écrivains et artistes de son temps, Breton, Mathieu, Zao-Wou-Ki, Giacometti, Beckett et tant d’autres, il a été le compagnon de Joan Mitchell pendant plus de 20 ans, relation aussi stimulante qu'orageuse, avant que son image d'artiste ne soit un peu brouillée par son retour dès les années 70 à la figuration, au moment où il se réapproprie ses racines canadiennes. "Riopelle en mouvement", écrit par Pierre B. Landry, historien reconnu de l'art canadien, est l'ouvrage qui se veut la somme la plus complète (en 720 pages !) sur la vie de Riopelle, sous l'égide du Musée national du Québec, et avec l'aval de la Fondation Riopelle et donc d'Yseult Riopelle, sa fille. L’auteur dans son introduction, présente l’ouvrage comme une "chronique des œuvres, des textes et des amitiés". Il retrace sa vie de façon chronologique, laquelle est découpée en six parties, en six plages de temps de longueurs inégales, qui permettent d'en suivre le parcours par courts chapitres, année après année. Chaque partie a pour titre celui d'un tableau marquant de la période correspondante. Et le livre s'ouvre et se ferme sur quelques chapitres confiés à d'autres plumes qui élargissent le propos et replace l'œuvre à la fois dans l'histoire de l'art récente comme dans son actualité artistique. Il est à l'évidence à la fois le plus complet sur les événements privés et publics, et en même temps le plus objectif, le plus centré sur les développements de sa carrière, de son art, expliquant les thèmes successifs comme la variété des techniques qu'il a abordés, et de la réception qui en a tour à tour été faite. C’est là d’ailleurs l’originalité et une richesse supplémentaire du livre : chaque chapitre se clôt sur des textes de l’époque, en français ou en anglais, manifestes, articles de critiques d'art parus dans des catalogues ou des journaux, textes de Riopelle lui-même ou de proches témoins de sa vie. Ces textes tentent - et nous permettent avec la distance - de cerner son art, et au fil des pages montrent l’évolution du jugement qu’on a porté sur son œuvre, regard tantôt élogieux tantôt critique ; ils offrent aussi plus largement une réflexion sur la réception changeante qu’on a faite à l’art abstrait face aux mouvements d’avant ou d'après-guerre et au reste de la production picturale de l'époque. Outre les nombreuses photos noir et blanc qui accompagnent le corps du texte, chaque partie est suivie d'un abondant cahier de reproductions d'œuvres en couleur. Ce n'est pas le moindre intérêt du livre. Dans "Riopelle sur le vif", la critique d’art Monique Brunet-Weinmann, installée au Canada et spécialiste de JP Riopelle, a fait éditer aux éditions Balzac une monographie du peintre canadien avec une autre ambition, celle d'interpréter au plus juste le sens profond de l'oeuvre ; celle de révéler, de l'artiste, non l’être au monde, mais l’être à l’œuvre, comme elle le dit résolument. Une manière implicite de distinguer son travail de celui d’Hélène de Billy, dont la biographie célèbre outre atlantique depuis les années 90 et rééditée récemment, est bien davantage centrée sur la personnalité, la figure publique et privée de l'artiste que sur une analyse approfondie de son œuvre. Tel est le cas ici. Certes beaucoup a été écrit sur la peinture de Riopelle, de son vivant déjà et depuis longtemps, puisqu’il a connu la célébrité et une reconnaissance internationale dès le début des années 50 auprès des critiques et des marchands d'art. Mais ce nouvel ouvrage aborde l’artiste sous un autre éclairage et dégage, grâce à une analyse convaincante, une continuité et une cohérence interne à son œuvre derrière les métamorphoses qu’elle a successivement prises et qui n'ont pas toujours été comprises ou admises. L’auteure refuse autant de se livrer à une simple biographie qu’à une analyse abstraite et désincarnée de ses œuvres. Le chemin de sa réflexion oscille entre les deux pour rendre compte non de ce qui se produit en surface mais en profondeur. Elle cherche, pour reprendre ses termes, “l’être-à-œuvre”, c'est à dire à mettre en évidence la succession des idées, des émotions, des obsessions nés des événements et des rencontres de sa vie qui sous-tendent ou plutôt cristallisent l'énergie créatrice, précipitent la main de l'artiste sur la toile, cette urgence de peindre vécue, au dire de Riopelle lui-même, comme une malédiction, comme une maladie incurable. Elle se livre chapitre après chapitre à une approche de forme "kaléidoscopique", et tout en suivant un axe chronologique, aborde dans chacun un aspect nouveau ou de la vie ou de l’œuvre, en quelque sorte une touche de plus posée sur le tableau de son existence. Mais l’ensemble de ces touches met au jour les obsessions du peintre, l’énergie souterraine qui guide en profondeur sa main et son pinceau. Quand je dis monographiie, c'est tout à fait inexact en réalité. L’auteure y raconte ses souvenirs, son parcours personnel, les liens noués avec lui pour mieux expliquer comment a évolué la perception qu'elle a eu de sa personnalité et de son œuvre. Elle a en effet pour elle d’avoir à de nombreuses reprises rencontré l’artiste, et au fil des années d’être entrée dans sa confiance et sa confidence, au point de se voir confier l'analyse de son catalogue raisonné, en tout cas pour les 4 premiers volumes, déjà parus. Certains chapitres sont la retranscription verbatim de conversations entre eux qu'il l'avait autorisée à enregistrer. Le livre est donc aussi intéressant en ce qu’il met en regard l’évolution d’un artiste et celle de la critique d’art qui l’a accompagné dans les vingt dernières années de sa vie. Le livre trouve son point d'orgue dans une analyse particulièrement fouillée de son œuvre testament, l'hommage à Rosa Luxemburg (on a des raisons de regretter l'absence de reproductions des œuvres pour ce passage, plus encore que pour d'autres). Avant de récapituler pour conclure deux idées essentielles pour Riopelle, traitées tout au long de son étude, auxquelles elle aura personnellement assisté et même contribué : - le désir à travers sa peinture de créer un mythe qui soit à la fois personnel et national, et même universel, cherché dans la nature et dans la culture autochtone de son Canada natal, auxquelles il était viscéralement attaché. Elle en retrace toutes les tentatives jusqu'à son aboutissement dans le mythe des oies migratrices du fleuve Saint-Laurent. - la création d’une fondation qui, loin d’avoir été le fruit d’un hasard parachuté de l’extérieur, a été pour lui une préoccupation constante, sans qu'il la voie aboutir. L'idée l’a taraudé très jeune, et a subi plusieurs avatars, de la prison des femmes à Québec (sur le site même récupéré depuis par le Musée national), dans les années 80, au château de la Roche-Guyon en France, dans les années 90, sur la Seine, non loin de Giverny et de Vétheuil où Riopelle eut longtemps son atelier, avant que deux Fondations posthumes ne naissent dans les années 2000. L'une est en train de voir le jour physiquement dans les bâtiments du Musée du Québec.* Mais si elle se présente comme un bel écrin pour ses œuvres, elle ne répond que partiellement à l'idée qu'il s'en était toujours faite : il rêvait moins d'un lieu à sa gloire que d'un lieu vivant qui serait ouvert à des résidences d'artistes et surtout perpétuerait les métiers d'art traditionnels, les savoirs-faire, la fabrication des matériaux dont il voyait disparaitre la tradition. En tout cas, il faut attendre avant de voir si ce vœu sera réalisé. Donc deux ouvrages capitaux sur cet artiste majeur qui se lisent avec le plus grand intérêt. Mais bien qu'ils soient complémentaires l'un de l'autre, leur lecture ne peut qu'être espacée. Il nous reste à attendre l'ouverture de cet Espace Riopelle qui permettra de redécouvrir la grande fresque de "l'hommage à Rosa Luxemburg", dernière grande œuvre de Riopelle peinte d'une traite après la mort de Joan Mitchell, dans un écrin spécialement conçu pour elle, et, si on ne peut pas aller si loin, à espérer en France dans les années prochaines une grande exposition rétrospective. Ce serait une manière de l'imposer définitivement comme une grande figure dans le paysage artistique de la seconde moitié du XXème siècle. Gildas Portalis

Paris, juillet 2025

Notes :

* La Fondation Jean Paul Riopelle, sous la direction d'Yseult Riopelle, créée en 2019, a trouvé place au MBAQ, à Québec. Voir : fondationriopelle.com La Fondation Riopelle Vachon, créée par Huguette Vachon, sa dernière compagne, doit prendre place sur l'Isle-aux-Grues, où devrait sortir de terre un musée-atelier. Voir : fondationriopellevachon.com * Les dernières remontent à l'année 2023, pour son centenaire, une, importante, à la Fondation Maeght et l'autre à Beaubourg, qui n'était pas vraiment à la hauteur de l'événement. |