|

Bien sûr, le titre de cette exposition rassemblant 23 femmes-artistes, rappellera à d'aucuns le souvenir du film du même nom d'Ingmar Bergman réalisé en 1972.

Clin d'œil, plus que source d'inspiration, il renvoie avant tout à une spécificité de regard, reliant l'ensemble des artistes sélectionnées pour cette manifestation.

Ce regard, bien particulier, qui à la fois dévoile et retient, explose et émeut, crie et chuchote, témoigne de l'approche décrispée d'une génération d'artistes femmes, qui, après être montées sur les barricades à la fin des années 60 pour défendre un art avant tout féministe, assument désormais pleinement leur genre lorsqu'elles se penchent sur les questions de leur identité, de leur intimité ou de leur imaginaire. L'ironie et la dérision – voire l'autodérision – y côtoient la tendresse et l'introspection dans un fascinant mélange d'expressions et d'émotions contradictoires. Allant au-delà des apparences, leurs univers se situent souvent à mi-chemin entre réalité et poésie, entre observation empirique et impression subjective.

Arthur Rimbaud avait vu juste lorsqu'il prophétisait : quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme jusqu'ici abominable lui ayant donné son renvoi, elle sera prête, elle aussi : la femme trouvera l'inconnu ! Ses mondes d'idées différeront-ils des nôtres ? Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses, nous les prendrons, nous les comprendrons.

Tant les sujets que les modes d'expression mais aussi les médiums pratiqués distillent tout au long de l'exposition un propos d'ordre féminin tout en faisant apparaître une écriture particulière, dotée d'un vocabulaire et d'une iconographie spécifiques.

L'exposition prend tout son sens au Centre de la Gravure et de l'Image imprimée car, même si de manière exceptionnelle les œuvres présentées dépassent largement le monde de l'imprimé, l'estampe et le livre y apparaissent comme une des pratiques de prédilection des artistes sélectionnées. Certaines, d'ailleurs, s'en expliquent ; ainsi pour Kiki Smith : les estampes imitent ce que nous sommes, des êtres humains, tous les mêmes et en même temps si différents. Je pense aussi qu'il a un pouvoir spirituel dans la répétition, une qualité de dévotion, comme lorsqu'on récite des rosaires. Louise Bourgeois et Agathe May affectionnent également la répétition de motifs identiques, le retour obsessionnel et quasiment compulsif à des images similaires, démarche facilitée par la nature même de l'estampe.

Louise Bourgeois avoue sa passion pour le burin et la pointe-sèche qui sont autant d'outils lui permettant d'attaquer en force et de "blesser" mécaniquement la matière. Elle va au combat en gravant, dans une mise à mort permanente des fantômes de son passé. De même Sylvie Canonne choisit consciemment la technique de l'eau-forte dont les morsures et les griffures expriment à merveille son espace psychique. "Elle permet de gratter, effacer, gratter et effacer encore. Comme on fait une sorte de fouille. Même en gommant, le papier garde la trace de la recherche. Aller déterrer des objets enfouis pour les faire émerger ."

La discipline et l'astreinte que requièrent les techniques de la gravure autant que la lenteur de leur mise en œuvre sont évoquées par certaines artistes comme une pratique apaisante, voire libératrice ; comme un remède à l'angoisse pour d'autres. Le livre – à considérer essentiellement comme un journal intime - revient également en leitmotiv et jalonne toute l'exposition en adoptant de multiples formes : monumental et largement déployé sur les murs parfois, se rapprochant du carnet de notes à d'autres moments, il conserve parfois aussi le format habituel d'un livre. Son contenu évoque souvent l'archivage domestique ou le témoignage illustré d'une vie ; l'intimité y est pourtant parfois factice, rien de personnel n'y étant vraiment révélé !

Cette prédilection pour un médium qui a la faculté d'être ouvert ou fermé, de livrer ou non son contenu et ses secrets, peut être rapproché de la nature même de ce regard féminin, qui exhibe autant qu'il dissimule et constitue le sujet de l'exposition.

"Le corps est notre dénominateur commun et la scène de notre désir et de notre souffrance. Je veux exprimer par lui qui nous sommes, comment nous vivons et nous mourrons." Kiki Smith.

Le questionnement posé par des artistes sur elles-mêmes en tant que sujet ou genre humain ainsi que sur le monde qui les entoure, autant que sur les rêves qui les habitent, se traduit pour bon nombre d'entre-elles par une exploration de leur corps.

Ce corps, objet de tous les désirs et fantasmes masculins - par ailleurs, réceptacle sacré de fécondité et de maternité- fut pour les femmes de tous temps et de toutes cultures leur principale arme de pouvoir, mais aussi la cause de grandes frustrations ou de rejets ; vieillesse ou stérilité obligent..

Depuis la fin des années 80, sous l'influence libératrice de Louise Bourgeois et de Nancy Spero, se manifeste un regain d'intérêt pour le corps féminin sexué, sujet d'un vaste champ de recherche mené par des artistes femmes.

Des corps douloureux ou exultants, entiers ou morcelés, entrailles ou épidermes, jalonnent ainsi l'exposition. Parfois ne subsistent que des silhouettes, simples empreintes de corps, rien de plus ; assez cependant pour qu'une inexplicable présence, une âme vulnérable les habite.

Résultat de performances, la série photographique Silueta de Ana Medieta trouve son point de départ dans les mises en scène de son propre corps associé à des matériaux organiques, comme le sang ou les viscères. A travers des rituels de transformation, cette artiste renoue avec le culte de la déesse Mère, la déesse Terre, tout en développant une expression de menace, de fragilité et d'inquiétude, qu'elle matérialise par la fugacité de ses silhouettes archétypales tracées dans le sable ou sur l'écorce des arbres.

Silhouettes aussi chez Chantal Hardy, mais d'un tout autre type : monumentales et trapues, ses stèles en acier corten se dressent ou s'accroupissent en hommage à toutes les femmes voilées –niées ou malmenées- dont le seul espace de liberté est un coin de ciel entraperçu au travers de leur burka, figuré par de légères lithographies épinglées très haut sur les murs.

Silhouettes encore que ces 200 figurines en terre cuite de Françoise Pétrovitch ; leur caractère phallique est contré par l'ambiguïté drolatique des paires de pieds émergeant de ces figures enveloppées qui prennent ainsi allure de gamines voilées.

Humour et sexisme pastiché sont également au rendez-vous dans les corps féminins présents dans certaines gravures anciennes de Laurence Dervaux ; elle tente de mettre le spectateur dans une situation de voyeurisme face à cette "origine du monde" ou à cette égérie du Marquis de Sade, qui allient délicatesse de traits et crudité de sujet dans un pied de nez féministe !

Pour bien d'autres artistes, l'image du corps traite avant tout de vulnérabilité et de difficulté à se défendre, voire de douleur mythique : chez Isabella Gustowska, les endroits plâtrés apparaissent comme des stigmates, tout autant que les trouées couturées de Sylvie Canonne qui évoquent plaies et béances corporelles.

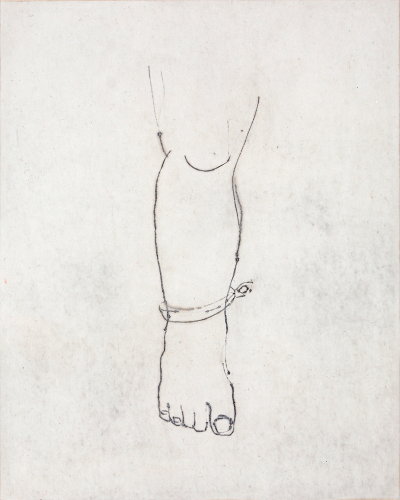

Ce goût pour la couture se retrouve également chez Louise Bourgeois : "j'ai toujours éprouvé une fascination pour l'aiguille et son pouvoir magique. Laquelle sert à réparer les dommages. Elle est une demande de pardon." Si le fil et l'aiguille tentent de cicatriser la douleur dans certaines de ses pièces, dans d'autres tel Feet, ils servent à suspendre un fragment du corps, qui prend ainsi valeur d'ex-voto suspendu, mémoire d'une souffrance jugulée.

La notion de balancement et de suspension, symbole de la fragilité de l'existence et de l'absence de contrôle se retrouve dans ses estampes-écheveaux constituées de traits multiples et parallèles desquelles surgissent des organes sexuels (Inner Life) ou des scalps de chevelures (Sheaves). Dans Storm at Saint-Honoré, dont le titre même de l'œuvre renvoie à la notion de tempête, chevelure et sexe féminin s'y donnent à voir en même temps qu'apparaît une figure humaine déformée par un cri de souffrance ou d'effroi.

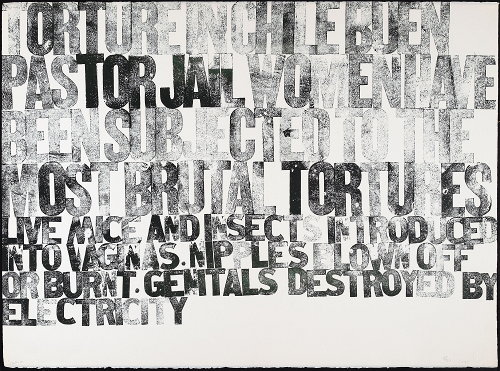

Des cris encore chez Nancy Spero, qui témoigne de la douleur et de la torture que subissent les femmes de par le monde. Les estampes de cette artiste se caractérisent par une très forte intériorité résultant d'une totale retenue émotionnelle accentuée par le seul recours à des textes généralement associés à des images d'archives. Chez Spero ce sont les mots qui font trembler et gémir, des mots qui deviennent des images revendicatives et politiques.

A l'inverse, Kiki Smith traite du corps féminin et de ses composants –bien souvent des organes internes- en intégrant leurs pulsions désirantes et leurs fonctions organiques. Son œuvre apparaît dès lors comme l'une des expressions les plus singulières de l'identité féminine en ce qu'elle a de plus complexe : mélange de puissance et de vulnérabilité, dont témoigne son autoportrait, représentation emblématique de l'exposition. Une femme en vêtement de travail tâché de peinture qui marque également ses bras et son buste dénudés, s'offre au spectateur dans une attitude immobile et sereine. Son corps et sa poitrine déjà marqués par l'âge allient force et fragilité. Son visage est invisible, enfermé dans un moule qui le dissimule au monde, abri ou carcan, et le maintient dans un anonymat autant que dans une perte d'identité.

Tout comme Isabella Gustowska, Kiki Smith utilise beaucoup la photographie – bien souvent des autoportraits – dans son travail de graveur. Elles s'en servent toutes deux pour accentuer par une vision détachée et conceptuelle l'aspect vulnérable du corps et de l'esprit humain autant que pour traduire les traces d'une identité perdue ou incertaine. Si le monumental Puppet avec son assortiment d'imageries suggestives, de fragments de corps et d'autoportraits, combinés à des figures enfantines gravées, semble à première vue organisé par pure intuition, il peut néanmoins être vu comme une exploration émotionnelle et onirique du moi de l'artiste. La longue frise How I know I'm here s'apparente à une même quête identitaire ; cette fois, autoportraits et organes internes s'affichent sur un même plan forçant le spectateur à intégrer l'image inadmissible de cette femme, de partager son intimité la plus inavouable dans un mélange de fascination et de répulsion.

Ce monde organique prend une forme radicalement différente chez Laurence Dervaux. Ici, reins, intestins, vaisseaux sanguins, utérus … adoptent des formes douces, rondes et lisses pour contenir, tels des reliquaires, les liquides corporels les plus vils. Mamelles et utérus y prennent le rôle de réceptacle sacré, renforcé encore par la fragilité du verre soufflé traversé par la lumière : une certaine idée de transcendance surgit de ces entrailles intimes, en même temps qu'elles renvoient à la précarité de la vie terrestre.

Si Laurence Dervaux poursuit ainsi une longue tradition de représentation des vanités, cette double évocation de la vie et de la mort transparaît également pleinement dans la série Touch de Kiki Smith. La fugacité de l'existence humaine est interprétée ici de manière poignante par l'intermédiaire de bouquets fanés, eaux-fortes aux couleurs verdâtres, vestiges des fleurs exposées autour de la dépouille de sa mère décédée.

Ce recours aux sujets voire aux objets modestes et dérisoires pour traiter des passions et de la destinée de l'espèce humaine trouvent sa quintessence dans l'œuvre de Frédérique Loutz.

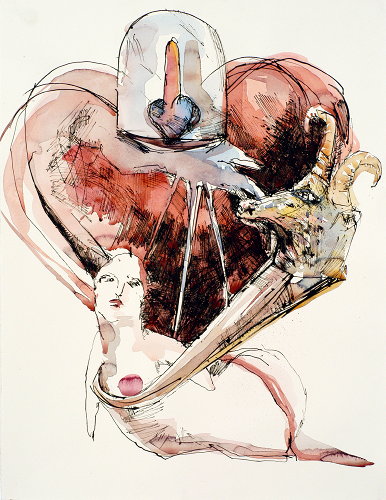

L'artiste m'a confié qu'il y a quelques années, elle aurait décliné d'être intégrée dans une exposition de femmes mais qu'aujourd'hui elle assume et peut-être même revendique ce double statut particulier d'artiste et de femme, avec ses désirs, ses plaisirs, ses appétits et ses fantasmes spécifiques. Elle pose un regard tendre et féroce sur le monde, dont elle épingle les comportements et les travers en ayant recours aussi bien aux objets usés et triviaux glanés sur les marchés aux puces qu'en puisant dans les répertoires complexes et oniriques des contes de fées. De l'association de ces objets dispersés sur le papier surgissent des significations nouvelles, des ambiguïtés qui refusent de se laisser enfermer dans une lecture univoque : Fillette, lithographie regroupant sur une même planche l'image d'une poupée désarticulée et d'un ouvre-bouteille peut ainsi se lire comme la métaphore d'une enfance maltraitée. Ambivalence encore dans d'autres travaux, tels ces bouquets de fleurs artificielles plantés dans un seau, cette nappe d'apparat imprimée d'empreintes de fesses, de verges et d'un crâne, motif central du napperon, pastiches des activités traditionnellement réservées aux "Femmes parfaites." Cette approche ironique et auto-dérisoire d'une féminité pleinement assumée exulte dans Doppel-Moppel, autoportrait de Frédérique Loutz qui n‘hésite pas à produire une image dont toute forme d'esthétique ou de beauté a disparu au profit d'une mise à nu des méandres les plus complexes de sa personnalité.

Une même approche sans compromission et concentrée sur les circonvolutions les plus secrètes de l'âme, animent les portraits et, plus encore, les autoportraits d'Isabelle Happart.

"Elle pratique l'autoportrait comme une ascèse, une expérience intérieure dont la rigueur et une absence absolue de complaisance envers soi autorise la répétition. Scruter son visage dans le miroir. Chercher à rendre, par la pointe sèche, la pénétration de l'âme par le regard. L'extrême concentration qu'exige un tel acte se traduit, dans l'image, par une "charge" qui souvent exprime la solitude. Les portraits de ses amis participent d'une même exigence de vérité. Isabelle Happart, en chacun d'eux, met à nu le visage intérieur du modèle, en dévoile les mouvements secrets, en bouleverse les traits, les éclairent de l'intérieur. Une impression d'étrangeté familière anime ces portraits."

Si les cris, qu'ils soient sonores ou muets, violents ou ironiques, prédominent dans les démarches, souvent marquées pour une matérialité organique, des artistes précitées, chez d'autres c'est l'exploration de l'intimité qui l'emporte.

"Il faut abandonner son passé tous les jours, ou bien l'accepter et si on n'y arrive pas, on devient artiste.» Louise Bourgeois.

Chargées d'une dimension affective et personnelle, les œuvres de bon nombre d'artistes femmes donnent une large part au quotidien, à l'enfance ou encore à l'expérience de la maternité. Cet environnement domestique, traditionnellement dévolu aux femmes "gardiennes du foyer", fait l'objet de toute leur attention mais aussi de leurs projections de soi.

Leurs expressions, de l'ordre du monologue introspectif, s'apparentent parfois à une pratique d'auto-analyse apaisante et curative, dont la forme plastique débouche fréquemment sur le journal intime, qu'il soit déployé de manière monumentale ou maintenu au format de livre ou de carnet de notes.

Dans ces démarches individuelles, c'est la personnalité de l'artiste qui nourrit le processus créatif abordé de manière sensible et émouvante par certaines, de façon ironique ou onirique par d'autres. Chez toutes, le privé se fait public, associant, par ailleurs, métaphores et analogies pour toucher les mémoires enfouies de chacun.

Depuis près de 70 ans, Louise Bourgeois n'a cessé de prendre sa vie comme sujet unique de son œuvre. Inlassablement, elle tente d'expulser les traumatismes de son enfance et les fantômes de son passé, marqués par le mépris d'un père qui installe durant dix ans sa maîtresse au sein du domicile conjugal. C'est ainsi que Bed accueille des lèvres voluptueuses sous la couette conjugale, rappel de ce trio d'adultes qui domina toute sa jeunesse. La figure maternelle abonde également dans son oeuvre : Jitterburg, image de deux araignées bras dessus, bras dessous évoque ses rapports à sa mère : mélange d'amour et de haine envers cette femme à la fois protectrice et étouffante, patiente et soumise, telle l'araignée qui la symbolise.

Si l'enfance et ses blessures fondent l'œuvre thérapeutique de Louise Bourgeois, c'est l'idée de l'enfance dans son aspect le plus symbolique et universel qui traverse l'œuvre silencieuse de Bénédicte Henderick. Déchirement de l'innocence perdue, autant que de la perte du giron familial protecteur. Des corps d'enfants habitent ses œuvres, imbriqués parfois dans des lieux clos qui les isolent du monde. Une perception ambiguë s'en dégage, oscillant entre la notion de refuge ou de cage, entre la vision d'un être enseveli ou protégé par un habitat, devenu espace mental. Aux antipodes de tout excès émotionnel, l'image idyllique et périssable de l'enfance s'enfonce petit à petit dans le cauchemar, angoisse d'un anéantissement existentiel.

Huis-clos aussi, mais d'un tout autre ordre, chez Anne De Gelas qui déploie un journal intime de 7 mètres de long pour évoquer 9 mois de grossesse. Son existence de future mère s'y trouve consignée dans les moindres détails, son entourage étant également projeté sur la scène publique. Et pourtant, nul voyeurisme ou glissement confessionnel ne surgissent de ces bribes de bonheur et de confusion engendrées par un statut de mère en devenir.

Une même mise à nu apparaît dans le travail de Sylvie Canonne qui explore elle aussi les méandres de son intimité mentale. Si la série autour de Lucas a pour force centrifuge les chaos engendrés par la maternité, dont seul des signes graphiques et bribes de mots - tels des graffiti à demi effacés – en font l'écho, ses pièces plus récentes mêlent références mythologiques et autobiographiques pour donner une réverbération complexe à son introspection. Dans ses dernières oeuvres, Sylvie Canonne explore ces liens magiques qui relient l'homme à l'animal, réinventant des récits mythiques qui nous parlent de rapport au pouvoir, mais aussi d'empathie et de capacité à prendre soin du monde.

Chez Marie-France Bonmariage, la main autant que le regard chuchotent pour se faire caresses légères ou impalpables. Ses œuvres "parlent de certains imperceptibles mouvements du visible mais aussi de l'impalpable variation intérieure des sentiments, des sensations." De lents flux et reflux animent certaines des images de A fleur d'eau dont les formes rondes et amples à la texture charnelle évoquent les rondeurs de la maternité à venir. Chuchotements encore dans la série des 5 lithographies Autour de la femme, évoquée autant par le nombril que le corset, mais également par des nuances chromatiques qui renvoient à des états mentaux ou physiques en constante métamorphose.

Si la charge émotionnelle qui habite les multiples carnets de Valérie Carro, fruit d'une activité obsessionnelle liée à un temps de maladie, renvoie à une quête identitaire marquée par le signe de la fatalité, la modestie et la légèreté de son langage formel la ramènent aux fragilités de tout un chacun : une impression de familiarité se dégage ainsi de chacun de ses carnets.

L'œuvre de Françoise Pétrovitch occupe une place singulière dans cette exploration de l'intime, brouillant les repères, se situant sur le fil ténu entre réalité et imaginaire, entre magie de l'enfance et sexualité du monde adulte. Ses poupées prennent allure de coquettes voire de femmes battues, avec leur corps meurtris, leurs membres tronqués et bleuis ; sa série Tenir debout offre des jambes et des pieds de femmes dont les chaussures séductrices piétinent ou prennent racine dans des peluches enfantines. Rougir distille un discours où les rêves de l'enfance s'effilochent au fil d'images ambivalentes : "tout en restant dans le contexte des attitudes standards apparemment infantiles et ludiques, on ressent la présence d'une pathologie démoniaque, hystérique et incontrôlée, mais elle est dissimulée sous les gestes apparemment innocents de l'enfance" . Françoise Pétrovitch déjoue nos certitudes, ébranle nos convictions.

Une de ses dernières séries intitulée Présentation, s'organise dans une iconographie proche de la Vierge à l'enfant. Pourtant, la menace semble planer, autant de la part de la mère – sans tête parfois – que de l'enfant métamorphosé en figure animale.

Dans les regards aussi tendres que cruels que lance Françoise Pétrovitch sur le monde de l'enfance, la mère semble côtoyer parfois la meurtrière ; à moins que cela ne soit l'inverse ?

"Introduire la question, le doute, le désordre, le non-sens, cinq pas en avant, deux en arrière, co-existence des fragments, installer un dialogue fragile. Il se pourrait bien que l'essentiel ne soit pas là où l'on croit." Annick Blavier

Dépassant le domaine du familier ou du récit autobiographique, certaines artistes court-circuitent les sphères du privé et du public pour raconter des histoires dans une rencontre entre bribes de souvenirs et figures d'emprunts. Ces récits mêlent rêve et réalité, fictions et mythologies individuelles dans une narration filtrée par un imaginaire qui revendique pleinement sa féminité.

Dans ce grand jeu de miroirs, dont la citation voire la supercherie deviennent la règle universelle, nombre d'artistes combinent textes et photos, posant ainsi la question du pouvoir de l'image et de la véracité des archives documentaires. Pour d'autres, au contraire, c'est dans l'absence de correspondances directes entre le récit visuel et les textes que réside l'essentiel de leur attitude narrative. Enfin dans d'autres cas encore, le texte est absent ; il n'est plus qu'implicite ou ramené au seul titre de l'œuvre.

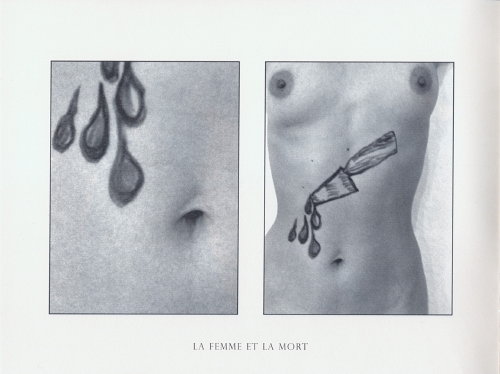

Dès les années 70, Annette Messager œuvrait dans ce registre de la double vie, réelle et rêvée, basée sur les stéréotypes liés à la condition des femmes, à l'univers domestique qui leur est assigné. A mi-chemin du ressentiment et de l'ironie, ses livres d'artiste Les pensionnaires et La femme et … en sont les reflets fidèles. Dans Les pensionnaires, Annette Messager se donne le rôle d'une mère qui élève, protège et punit ses enfants-oiseaux emmaillotés. Sur le registre de l'art corporel, La femme et … met en scène de manière burlesque ou émouvante le corps féminin au travers de courtes saynètes.

Dans les récits de Sophie Calle, inspirés d'expériences personnelles et de souvenirs explicitement inventés, les narrations se confondent à des fictions menées le plus souvent comme des enquêtes. Au fil de sa vie et de ses rencontres, l'artiste aime faire parler les autres. C'est ainsi que dans la série Bronx, Sophie Calle interroge une série d'habitants du Bronx pour traiter d'intimité : c'est un espace qui leur est particulièrement cher qu'elle nous révèle à travers une série de photographies sur ces endroits de rêve souvent désaffectés. Un texte à leur propos accompagne chacune des images.

Le long ruban lithographique de 20 mètres de long de Carole Benzaken mêle lui aussi une combinaison d'éléments biographiques et de photos puisés dans le flot d'imageries, issues de magazines, d'images télévisuelles ou encore du monde publicitaire : juxtaposition d'éléments liés à la société autant qu'à des souvenirs qui, au-delà du narratif, recomposent l'espace et le temps en créant une nouvelle échelle de perception.

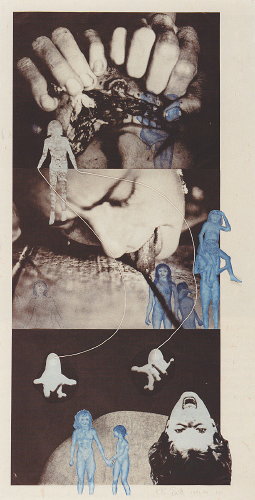

Dans les images numériques d'Annick Blavier, il n'est plus question de références biographiques. Se réappropriant des fragments d'images et parfois de textes préexistants, elle les associe pour provoquer un questionnement, pour déclencher un récit recomposé à chaque fois différemment par celui qui les regarde. Titillant notre mémoire collective, Annick Blavier pratique avant tout l'art de la transversalité et du décalage. Ces images, arrachées plutôt que découpées, conservent cette déchirure qui les maintient à jamais hors de leurs racines, offrant ainsi une résistance à toute forme de nostalgie.

"Journaux récupérés, photos trouvées, fragments qui, par leur apparition rayonnante, érigent le banal en icône et nous font prendre, par-là, conscience de notre propre langage, de la manière unique dont chacun de nous découpe l'espace, le temps et l'afflux d'images qui, à chaque instant, s'offre à notre regard. Exigence intime, instinct de survie qu'Annick Blavier réveille, revitalise, par nécessité autant que par jeu. Un jeu exigeant et raffiné, qui a ses propres règles : déplacer les frontières entre photographie, collage, image imprimée et texte, et tenter d'établir entre ces éléments hétérogènes des rapports inédits."

"Il règne un silence particulier dans les images de Sylvie Eyberg ; de la qualité de celui que l'on trouve dans les bibliothèques, les couvents, les ateliers. Là où tout semble n'être que froissements, frôlements, pas feutrés et mots chuchotés. Où les choses se trament et s'échangent à mots couverts, se lisent et s'oublient, se confectionnent dans la plus grande discrétion."

Tout comme Annick Blavier, Sylvie Eyberg utilise des images de "seconde main" qu'elle recadre et réimprime hors de toute référence à leur contexte initial. Le cadrage très resserré ne laisse place qu'à un monde de mains immobiles. L'adjonction de quelques mots placés dans un grand blanc accentue cette impression de temps suspendu, "peuplé de silences et de recueillement." Dans sa série d'héliogravures d'eux, les impressions aux noirs d'une densité veloutée s'inscrivent dans des pages de dictionnaire évidées dont ne subsistent que quelques bribes de mots de la page originelle. Il n'est plus question ici de narration mais bien d'une évocation laissant la place à l'imaginaire de chacun.

Si le temps a tendance à s'arrêter dans les œuvres de Sylvie Eyberg, chez Ingrid Ledent il est avant tout question de celui qui passe. Au sein de son installation, lithographies, images digitales et projection vidéo se juxtaposent et se superposent en couches sédimentaires : un long ruban temporel interrompu par un fragment de réalité organique. Cette bribe de peau, vouée à vieillir, à s'abîmer et à mourir, donne à l'histoire du temps qui passe et se propage à l'infini une sensation d'ordre tactile. Passé, présent et futur se contractent et s'immobilisent autour de ce fragile morceau de chair.

Certaines artistes préfèrent passer par la fable ou le conte pour raconter des histoires. Il ne s'agit pas de récits mais bien de représentations propres à susciter l'imagination.

Depuis 16 ans, Agathe May a le regard fixé sur un seul sujet, sa fille Joséphine, qu'elle transpose sur le papier : personnage capté depuis sa prime enfance ; aujourd'hui portraituré comme l'adolescente qu'elle est, mais en même temps sujet d'une mise en scène jaillie d'une pensée adulte. Agathe nous narre sa fille qui, au fil du temps, reçoit les rôles d'une petite géante fracassant ses jouets, d'une fée clochette ou encore d'une nymphe s'envolant parmi des multitudes d'oiseaux. Les compositions en contre-plongée, en raccourci, hors-cadre, … de même que les tournoiements des traits gravés dans le bois par Agathe May mais aussi les ambiances chromatiques, chaque fois renouvelées, accentuent encore le caractère scénographique de ses gravures.

Histoires aussi chez Myriam Hornard : capture d'instants fragiles – fragments photographiques, mèches de cheveux, bribes du quotidien – emprisonnés à jamais dans des moules en résine translucide. Comme le souligne François Liénard : "L'œil pénètre dans ces loupes rondes comme ce monde, dans son ventre transparent, on entre dans l'image." Dans son tout dernier travail, Myriam Hornard quitte le huis clos d'un monde jusqu'ici essentiellement domestique pour rejoindre l'univers des contes et des mythes. Dans une nouvelle version des Métamorphoses d'Ovide, Myriam Hornard opère la transmutation de têtes de loup qui acquièrent des regards humains par l'emprisonnement d'impressions de portraits enfantins.

Les contes de fées avec leurs débordements dyonisiaques et leurs êtres fabuleux, traversés par les esprits du bien et du mal, habitent également une grande partie du travail de Frédérique Loutz. Dans sa série Schmürtz l'ironie et le grotesque se nourrissent réciproquement ; témoignage du regard malicieusement acéré que l'artiste porte sur le monde et les passions de ses occupants. Elle caresse d'une main, fustige de l'autre.

"Cris & chuchotements" réunit des artistes qui, au-delà de leur seul genre, ne représentent ni une tendance, ni un mouvement. Il n'est donc pas question de les classer ou de les regrouper mais bien de rendre perceptible leur démarche en tant qu'individualité. L'unique lien dans leur attitude est la nature de leur regard. Un regard multiple, un regard décalé qui, entre pudeur et sensualité, tente de dévoiler par ellipses, par fragments et par sous-entendus visuels, quelque chose qui couve sans jamais se révéler totalement. C'est au spectateur de compléter, par sa propre sensibilité et sa propre histoire, les images qui lui sont offertes comme autant de secrets murmurés ou plus largement révélés.

Catherine de Braekeleer

Bruxelles, décembre 2008

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Communauté française de Belgique

Wallonie-Bruxelles, 10, rue des Amours. B-7100 La Louvière

www.centredelagravure.be - tél. : +32 (0) 64 27 87 27

|