Biennale de Venise, Iceland

Biennale de Venise, Cildo Mereiles

Biennale de Venise, Mona Hatoum

Biennale de Venise 2009

|

Biennale de Venise, Iceland

Biennale de Venise, Cildo Mereiles

Biennale de Venise, Mona Hatoum |

|

Fare Mundi

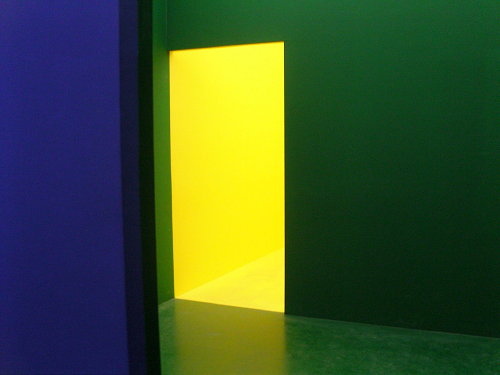

"Fare Mundi / Construire des Mondes", un intitulé qui peut paraître étrange, à première vue : que font donc les artistes, si ce n'est construire des mondes, leurs propres univers ? A ce compte là, pense-t-on, on aurait aussi bien pu titrer cette 53 ème édition de la Biennale de Venise "Creare / Create / Créer"… Pourtant, la méfiance s'estompe peu à peu, au cours du voyage à travers l'Arsenal et le Palais des Expositions des Giardini, tous deux consacrés à la proposition de Daniel Birnbaum. Le spectateur réalise l'importance de la notion de construction dans le processus évoqué. Et dans les œuvres exposées – pour la plupart très récentes – il découvre des versions décalquées, décalées, de notre monde qu'il regarde alors avec une attention nouvelle. Puisque "tous les lieux contiennent tous les autres" (All Places contain all others est le titre original de l'œuvre), les milliers de cartes postales de Venise distribuées par Aleksandra Mir donnent à voir des puits de pétrole dans le désert, des plages exotiques ou des paysages nordiques. Le visiteur se voit offrir des mondes portatifs, projection de tout ce qu'il souhaiterait posséder ou voir un jour. C'est un désir du déplacement, de projection, qui s'impose tout au long des expositions. Ainsi Paul Chan, avec Sade for Sade's Sake (2009), fait vibrer un mur illuminé de l'Arsenal d'un carnaval d'ombres abstraites ou humaines, Jan Hafstrom découpe le monde en silhouettes de cartons peintes avec lesquelles il réalise, dans L'Eternel Retour (2003) une fresque murale, hybride de bande dessinée, de façade de temple égyptien et de devanture de boutique, tandis que Hans Peter Feldmann (Shadow Play, 2002-09) fait tourner sur des plateaux des objets et jouets d'enfants dont l'ombre portée dessine une farandole sur le grand mur blanc. La version projetée d'une Barbie, d'un pirate ou d'un fouet de cuisine nous apprendrait-elle plus que leur présence concrète et habituelle ? C'est aussi plongé dans le noir que l'on découvre à l'Arsenal l'incroyable Constellation n° 3 (2009) de Chu Yun, avec ses dizaines de points lumineux clignotant dans un espace dont il est impossible de percevoir les dimensions. Quand l'œil s'habitue à la pénombre, il découvre que ce qu'il prenait pour des lucioles installées sur différents reliefs n'est autre que les lumières de nombreux appareils d'électro-ménager, petite armée invisible qui veille dans le noir. L'artiste chinois, nous prenant au piège de la connaissance du monde quotidien, nous fait envisager une galaxie, paisible, qui se niche à l'intérieur de la nôtre. Cette invite à découvrir le monde tel qu'il est s'impose tranquillement chez Yun, comme chez d'autres, à travers la participation physique du spectateur, qui suit son propre chemin dans l'œuvre. L'Orbite Rosse (2009), projection vidéo en dyptique de Grazia Toderi, donne aussi l'occasion de tester notre compréhension à travers la contemplation. On est ravi, aussi, de la simplicité avec laquelle beaucoup parviennent à "faire" leurs mondes, loin de tout exploit technologique, de toute volonté démonstrative. La couleur est l'alliée de Cildo Meireles, qui entraîne le visiteur dans un basique mais étourdissant labyrinthe de pièces monochromes (Pling Pling 2009), mais aussi celle de Spencer Finch qui, en apposant à une fenêtre des films plastiques colorés transforme la vue sur Venise elle-même (Moonlight, 2009). Dans les représentations nationales, Roman Ondák ouvre le pavillon slovaque et y laisse le monde, arbres et plantes, reprendre sa place, s'épanouir. Un extérieur dans l'intérieur de jardins, tout simplement. Tout aussi prosaïque, le petit monde de Bastué et Vives, qui mettent en scène dans le film Acciones en casa de 2005 un quotidien drôlatique où les meubles Ikea discutent entre eux en suédois, où Ronaldinho quitte l'écran de télé pour envahir le salon du foyer et où un tuyau fait l'amour au mur de la salle de bain… A mi-chemin entre l'humour et la terreur, on retrouve Nathalie Djurberg qui présente le film d'animation en pâte à modeler Experimentet (2008) où, à son habitude, des personnages masculins maltraitent des femmes nues et érotisées. La vidéo s'associe à l'installation chez Simon Starling (Wilhelm Noack oHG) qui illustre magistralement le "Fare Mundi" dans le Pavillon international en projetant, avec une machine crée à cet effet - héritière du Modulateur Espace Lumière de László Moholy-Nagy - un film sur la production de cette même machine. Production pour création, création pour projection, projection de la production et la boucle est enfin bouclée avec le témoignage de Dominique Gonzalez-Foerster qui explique dans le film De Novo ses difficultés répétées à créer des œuvres à l'invitation de la Biennale. L'échec de la construction, voilà qui méritait d'être abordé ici. C'est encore dans l'art vidéo, que les représentations nationales s'illustrent le plus. Certaines donnent à voir de picturaux tableaux du monde d'une puissance considérable. Ainsi Fiona Tan, avec Disorient, crée spécialement pour le pavillon des Pays-Bas, plonge le spectateur dans l'attente de ses images flottantes, cabinets de curiosité asiatiques commentés par Marco Polo ou portraits flottants. Il faut aussi aller jusqu'au Fondaco dell'Arte pour "Experiments and observations on different kinds of air" et prendre le temps de méditer sur les lentes images des films muets en 16 mm des Portugais Joao Maria Gusmao et Pedro Paiva. Le film Giardini (2009) de Steve Mc Queen, qui retrace la vie des Jardins en dehors de la Biennale, est étourdissant de beauté. Outre la vidéo, on retiendra surtout le pavillon Nordique (Finlande, Norvège et Suède), annoncé par à panneau "à vendre". Les différentes œuvres choisies par Elmgreen et Dragset pour "The Collectors" y composent une ironique maison du collectionneur où des écriteaux de SDF sont encadrés au-dessus de la table du salon (Sturtevant) et une sculpture de Brancusi pousse des petits cris orgasmiques (Nina Saunders). Le second espace est totalement hilarant, qui fait coexister d'iconiques cubes minimalistes rafistolés au gaffeur (Henrik Olesen), la table de travail du propriétaire, écrivain à ses heures de scénarios érotiques, et des dessins de Tom of Finland. On aurait aimé imaginer que la présentation de l'exposition "Collaudi" au pavillon italien soit teintée de la même claire et peut-être féroce ironie : licorne pailletée, film monté à l'envers sur des feux d'artifices, retable de la mort de James Dean… L'incroyable chaos de kitch est forcément un hommage, plus qu'à Marinetti, au second degé, bien que nul support écrit ne s'autorise à le dire ? En pendant au pavillon Nordique, on choisira donc plutôt le pavillon Islandais, hors les murs, où Ragnar Kjartansson interroge la notion de création et d'inspiration en invitant le public dans l'atelier où le peintre travaille sans relâche avec son modèle. On passe ainsi du statut de collectionneur à celui d'amateur, témoin, au milieu des cadavres de bouteilles et des toiles encore vierges, d'une mise en abyme où l'artiste est forcé de travailler, mais pourquoi ? Investir Venise : collection Pinault, Mona Hatoum, In-Finitum A la Pointe de la Douane, les briques nues et les poutres apparentes de la structure travaillée par Tadao Ando pour la collection François Pinault apportent une chaleur dont manquent cruellement les froides expositions du Palazzo Grassi. Ainsi perçue comme un espace plus intime, la première salle ocurre bien du reste de l'exposition "Mapping the studio" , avec un mélange équilibré d'œuvres subtiles. Au-dessus d'une installation couleur pastel de Rachel Whiteread, une nature morte très grand format du peintre Luc Tuymans s'intègre mieux ici qu'elle ne pourrait jamais le faire dans un espace de type "white cube". Mais très vite le plaisir de la découverte se perd lorsque l'on se retrouve pris en otage d'une démonstration – de force, de "trendyness" – qui isole les quelques œuvres exceptionnelles présentes, donne trop de place aux autres, dans une incohérence qui ne se justifie que par ce désir démonstratif. Pourquoi faire suivre immédiatement aux hallucinantes vitrines de Fucking Hell (2008) des frères Chapman (huit maquettes de scènes d'extermination), la série Coronation of Sésotris de Cy Twombly ? Pour prouver que la provocation et la figuration ne sont pas les seuls leviers d'achats de la collection, que l'art plus "intellectuel", plus traditionnel, a aussi sa place ? Comment, spectateur, passer, sur le même plateau, de l'amusant mais déjà vieillissant lutin manga éjaculateur de Murakami (My Poor Lonesome Cowboy, 1998) à une salle de monumentales œuvres de Sigmar Polke, jouant finement de la transparence, vibrantes de bleu, de mer, dans ce beau grenier vénitien? L'incohérence générale est d'ailleurs très bien mise en scène puisque les ouvertures ménagées dans chaque salle permettent en permanence de porter la vue sur les autres espaces. Sans pouvoir expliquer qu'une salle entière soit consacrée aux nouvelles œuvres de Mark Grotjahn ou Rudolf Stingel ni expliciter la présence simultanée des peintures de Piotr Uklanski avec une sculpture de Paul Mc Carthy, on se rassurera en constatant la fidélité à l'oeuvre de Robert Gober ou la qualité des derniers développements de Maurizio Cattelan avec ses gisants de marbre (All, 08). Et on profitera surtout de cette visite pour longuement examiner les œuvres de Matthew Day Jackson, qui retravaille les symboliques vues et revues pour réinventer une vanité contemporaine : de l'armoire métallique qui présente un spectre coloré de crânes prismatiques en plastique (Skull Spektrum, 09) aux vitrines où se réfléchissent à l'infini des squelettes - assemblages de branches et de métal (Dymaxion Kynsfolk, 2009). Investir un lieu vénitien, Mona Hatoum, impliquée dans réflexion générale sur les rapports entre art contemporain et histoire, est réellement parvenu à faire, à la Fondazione Querini Stampalia. Le palais, idéalement restauré par l'architecte Carlo Scarpa, lui ouvre ses collections historiques et son espace d'exposition pour "Interior Landscape". Dans les premières, on cherche les œuvres de l'artiste libanaise comme dans une chasse au trésor et chaque trouvaille arrache un sursaut d'étonnement. Il faut repasser par les mêmes endroits plusieurs fois pour détecter la présence contemporaine : un tapis dont les zones râpées dessinent une carte géographique, des grenades de verre dans une vitrine, un plateau de fast-food dont les tâches de graisse dessinent un motif similaire aux sols marbrés du palais. L'artiste nous fait vivre l'expérience de la confrontation depuis l'intérieur et cette expérience est passionnante. Plus haut sont exposées ses nouvelles œuvres, dont le très ironique et tragique Impénétrable, un petit frère en fils barbelés des Pénétrables de Jesus Rafael Soto. L'effet de surprise dû à l'envahissement de l'envoûtant Palazzo Fortuny par la collection d'Axel Vervoordt, et au dialogue entre ses œuvres, n'est plus au rendez-vous dans l'exposition "In-Finitum", la 3ème d'une trilogie démarrée en 2007 à Venise. On se surprend même à faire des comparaisons avec les installations de la première version, au détriment de la dernière, à regretter l'émotion d'une salle blanche qui faisait flotter un Bouddha au milieu d'œuvres de Roman Opalka, tandis que la salle noire de 2009 associe plus sèchement Lucio Fontana et Ad Reinhardt. Les œuvres, particulièrement les "non terminées", comme cette Madeleine pénitente de Francesco Hayez (1833) allongée près d'un sexe féminin de Marlène Dumas (Shame, 2008), sont toujours admirables, mais plus dans leur singularité que dans leur rapprochement. En réalité, c'est le labyrinthe de l'Attique, visité en dernier, qui offre la clef de compréhension du projet. Il constitue même un écho passionnant à toutes les visites vénitiennes de la Biennale, comme un point d'arrivée propice à clore l'aventure. Deux bols à thé noir de type Raku et une petite acrylique sur papier de Mark Rothko, datée de 1968, collaborent pour représenter la notion japonaise du "wabi-sabi" : l'acceptation des choses telles qu'elles sont, même non terminées (in-finitum), même imparfaites. Le "wabi-sabi" intègre le rapport au temps comme une donnée positive, puisque le temps offre l'expérience et l'histoire. Toute la réflexion autour de l'infini se trouve concentrée ici, mais aussi celle autour de la compréhension des mondes, acceptés ou non, réels ou non, construits par les artistes. Un réponse philosophique inestimable aux démonstrations angoissées/angoissantes de certains collectionneurs et artistes. Victoire Disderot

Venise, juillet 2009 |