|

Mais alors, pourquoi la ville ? Quelle ligne sépare le dedans du dehors, le grondement des roues du hurlement des loups ?

Italo Calvino, Les Villes invisibles

Ce qui fait la singularité de l'œuvre d'Anabell Guerrero provient de sa dimension poétique, et comme toute poétique des Amériques et des Caraïbes elle s'impose comme une poétique des traces et des fragments. On pourrait la comprendre à partir de cette définition de l'art antillais que Derek Walcott propose, dans son discours de Stockholm, en décembre 1992, lors de sa réception du prix Nobel de littérature :

L'art antillais est cette restauration de nos histoires en miettes, de nos fragments de vocabulaire, notre archipel devenant synonyme des fragments détachés du continent originel.

Et c'est exactement en cela que consiste la création poétique, ou ce que l'on devrait appeler non pas création mais recréation, la mémoire fragmentée.

Etendant cette idée de la création aux arts visuels elle en vient patiemment à construire une poétique visuelle, une poétique photographique du Visible. Mais si cette définition a trouvé un très large consensus du point de vue littéraire, en ce qui concerne les arts visuels les démarches se sont plutôt orientées vers la construction de l'hybridité et du trouble laissant celle plus complexe de la visibilité dans un certain dénuement. Que peuvent être des fragments visuels ? Que peuvent être des traces visuelles ? Des empreintes ? Et comment à partir d'eux construire du visible ? Parce que les fragments imposent immédiatement à la reconstruction le problème de leur relation à ce qui est fragmenté, ils imposent une redoutable question celle de leurs propres frontières et l'occurrence celle des frontières visuelles.

Car si en pratique d'écriture la difficulté est immense, que pourrait être la pratique de la reconstruction d'une mémoire du visible ? Anabell Guerrero répond à cette difficulté en considérant le Rapport du fragment visuel à la totalité lumineuse qui la rend possible, rien de moins que la lumière. Derek Walcott, lui-même aquarelliste, dans le chien de Tiepolo apporte la même éblouissante réponse : la lumière. C'est elle qui nous fait passer d'un peintre à un autre d'un monde à un autre, elle est l'ultime lien de la traversée des mondes : le lieu de toutes les frontières.

Si elle accepterait, sans doute, cette version de la lumière elle ne se contentera pas de sa certitude, elle la pratiquera autrement en réinterrogeant l'usage des frontières des fragments comme on parle des bornes de l'énonciation. Ce qui donnera à son œuvre l'allure et la consistance d'une écriture.

Elle envisage alors la transformation visuelle issue de la résistance des peuples en incluant dans les fragments, à l'intérieur de leur bornage, l'efficace et le souvenir de la trace. D'où cette modification de notre posture visuelle et par conséquent des effets sensibles qui nous émeuvent. Ainsi dans la série Totems c'est notre regard qui se constitue dans la production de la verticalité de la présence visuelle des indiennes. Ce qui agrandit démesurément leurs fragments d'image en lesquels se trouve figurée l'intériorisation dramatique de leurs propres mémoires, les dressant face à nous dans une monumentalité mémorielle. Il ne s'agit pas simplement d'effets optiques de correction, à quoi serviraient-ils ? Mais bien la volonté du dévoilement du travail du visible, d'où s'occulte dirait Jacques Derrida la trace.

A travers cette recherche tendue de dévoilement elle souhaite nous faire comprendre que ce qui se joue dans son œuvre c'est bien le statut de la vision, laquelle ne se contente pas de voir, mais bien étrangement, voyante – visible ouvre pour nous l'invisible qui l'habite.

Dire expression visuelle c'est indiquer que dans cette œuvre la vision n'est absolument pas passive, qu'elle (cette œuvre) assume cette distinction du voir – être vu, regarder - être regardé, qu'elle se présente à l'instar de l'énonciation orale et écrite comme une écriture, une modalité du discours. Comment demandera-t-on ?

Répondre à cette question suppose de s'inquiéter de ce qu'il advient de la vision et du visible avec la découverte du Nouveau – Monde ? Ce qui la conduira à dévoiler les protocoles de la Nouvelle économie de la vision, de la nouvelle économie de la représentation que cette conquête a engendrée. Et l'on peut considérer, je crois, que cette ambition porte, jusque là, l'ensemble de l'œuvre. Dans laquelle elle poursuit la découverte de la modification de la relation que le regard entretient avec ce qui lui est visible. Elle s'installe dans le lieu de la représentation afin de nous rendre perceptible ce qui est advenu au Regard.

Pour bien en mesurer la portée on gagnerait à comparer Miroir au tableau de Velasquez Les suivantes, et à la célèbre analyse qu'en fait Michel Foucault dans Les mots et les choses. Une comparaison simplement indicative afin de rendre sensible sa démarche. On se souvient de la suggestion de M. Foucault :

Peut-être y a-t-il dans ce tableau de Velasquez, comme la représentation de la représentation classique, et la définition de l'espace qu'elle ouvre. Elle entreprend en effet de s'y représenter en tous ses éléments, avec ses images, les regards auxquels elle s'offre (…) Mais là, dans cette dispersion qu'elle recueille une vide essentiel est impérieusement indiqué de toutes parts : la disparition nécessaire de ce qui la fonde… et libre enfin de ce rapport qui l'enchaînait, la représentation peut se donner comme pure représentation. (p.31)

Miroir indique déjà par son titre qu'il s'agira ici de dévoiler un protocole visuel de la Représentation. L'œuvre présente en un triptyque photographique l'intérieur d'une villa coloniale, le patio entouré de colonnes qui ont valu à La Havane, le nom de La ville de colonnes. Toutes ces dimensions de l'œuvre ne sont pas neutres car elles mettent déjà en évidence la vision du dedans, de La Havane, elles décrivent l'étrangeté de l'espace mental de la ville entre intérieur et extérieur. Ce qui interpelle c'est la modification de la place et de la fonction du miroir dans l'œuvre si on la compare à la toile de Velasquez : le renversement de la position du miroir qui passe au premier plan dans Miroir, l'absence de l'image de l'artiste, la décentration du regard du sujet qui ne se voit pas dans ce miroir frontal.

Le miroir occupe la partie centrale d'un montage de trois photographies de la cour intérieure d'une villa coloniale à la Havane, la première témoignant de l'obscurité des colonnes de la partie gauche, la luminosité se déplaçant vers celles de la partie droite. Singulier miroir qui ne clôture pas l'espace de la lumière qui la libère en revanche en lui restituant une continuité avec ce qui se passe à l'extérieur de lui comme dans son dos. Le miroir est au premier plan et au lieu de redoubler le visible et le tenir clos en notre regard, il pratique une trouée de soleil dans la colonne devenant ainsi sous notre regard beaucoup plus une vitre transparente. Non seulement notre regard est omniprésent dans ce montage mais il est en quelque sorte capturé par une mouvance entre l'imaginaire, le spéculaire et le réel. Tantôt notre regard est mis en posture de se voir ou de voir quelque chose derrière lui, tantôt il est contraint à l'aventure d'une traversée du miroir pour assister à la continuité de la lumière dans ce lieu clair-obscur. S'il y a élision du sujet, élision de notre visage et de notre regard dans le miroir, par un habile montage photographique, le montage représentationnel est fait pour nous introduire à une dialectique du visible et de l'invisible et à introduire dans ces fragments une tension visuelle, une mouvance du regard : une transformation topologique.

Miroir met en scène le dispositif de la représentation qui travaille toutes les œuvres qui sont données à voir. Ces montages photographiques qui apparaissent comme des dispositifs topologiques permettent de restituer, à partir des traces et des fragments, l'espace du regard. Ils l'autorisent à mieux décrire la constitution de lieux de vie, de nous "faire voir" l'invisible du lieu se faisant.

"Et pourtant entre la ville et le discours il y a un rapport", disait Italo Calvino, et c'est précisément cela que les œuvres explorent et devrons nous ajouter entre la maison et le langage. L'espace visuel comme l'espace littéraire est reconstruit comme lieu dans l'épreuve des frontières, dans l'expérience de la mouvance de la représentation. Lorsque Italo Calvino nous confie cela dans Les villes invisibles, il nous invite à suivre les onze rapports énigmatiques de la ville gravitant dans une bien étrange combinatoire à cinq rangs. La mémoire, le désir, les signes, l'effilement, les échanges, le regard, le nom, les morts, le ciel, la continuité, le caché deviennent les structures discursives à l'aide desquelles les villes ne cessent de tisser leurs espaces mentaux, à travers lesquelles elles écrivent leurs vocations. Si l'on s'y attarde un peu on découvre non seulement les rapports ordonnés des langages aux lieux, des villes de la mémoire aux villes cachées (du juste et de l'injuste), mais aussi tout simplement les structures du discours.

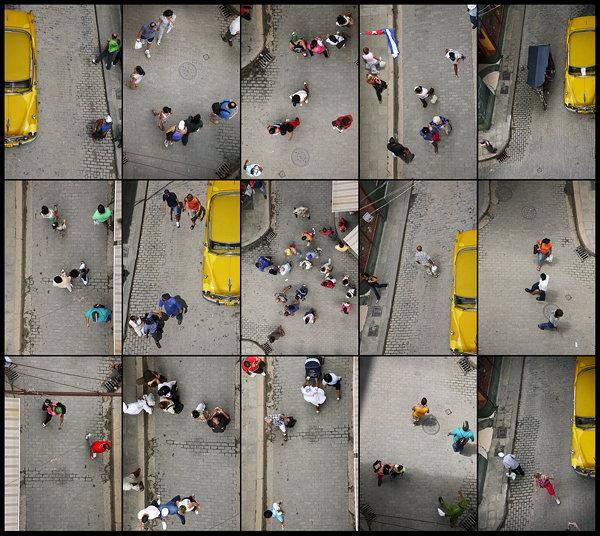

Comme chez Calvino l'œuvre ici offerte comporte onze rampes d'accès à l'invisible de La Havane. Et si l'on peut accepter de reconnaître dans cette exposition, se nouant, se dénouant, les rapports de l'écriture des villes c'est parce qu'en un sens la ville de La Havane, comme toutes les villes, les contient tous. Miroir (le désir), Labyrinthe (villes effilées), Empreintes (mémoire), Caminantes (les échanges) ?. La Promese des fleurs (le ciel), Por Cuba (la ville et le nom), Où la mer ?(villes continues), Qui et quel ?(la ville et les morts), Colonnes, 1945, Voir et Lire (villes cachées), Signes d'eau, K-ribe (la ville et les signes), Vue d'en haut, vue d'en bas (le regard). La poétique visuelle de ces œuvres nous éblouit par leur justesse et leur humanité, elles ne sont pas des montages photographiques, mais des fragments poétiques, ou mieux une écriture poétique, de fragments visuels, qui désire l'invisible de la ville. Ces poèmes sont constitués en deux, en trois ou cinq fragments photographiques rangés en une, ou deux, trois ou quatre lignes. Ce qui en font des tables d'images qui peuvent être additionnées ou multipliées dans une combinatoire infinie. Ce qui les transforme des rampes d'accès à l'espace mental des lieux urbains d'où émerge la ville vive, vécue, désirée, ressentie et représentée enfin dans son identité si difficile à dire et à faire voir. Miracle des frontières des fragments où grandit ce dont ils sont précisément les fragments.

Selon donc ce dispositif différentiel et contrasté de la représentation frontalière, les poèmes arrivent, effilant la ville le long de ces photos – signes, suivant les lignes de fracture imperceptibles qui mettent en vis-à-vis deux dimensions, deux versants visuels du même événement. Ou bien le pluralisant (cet événement) comme dans Labyrinthe pour qu'advienne le sentiment du labyrinthe de l'inversion et du passage incessants et incertains du dedans vers le dehors et du dehors vers le dedans. Cette poésie photographique fait courir "la vue sur des figures qui se suivent comme une partition musicale" libérant la vision du Sens. C'est dire, que comme toute poésie elle suit des régimes de tropes, mais qu'elle les interrompt par le travail de transformation de la visibilité par "affinité et contraste". Entre les rythmes et les circuits de métaphore, et surtout de métonymie, de redondances, interviennent des ruptures, les frontières visuelles qui font bouger les photos – signes et permettent de vivre l'expérience visuelle comme "être au monde" urbain.

Nous poursuivrons ici le dialogue Italo Calvino – Anabell Guerrero, dans ces brèves introductions à la lecture de ces photos - poèmes, comme introduction au Lieu Vivant de La Havane.

La mémoire

Empreintes

Si "la ville ne dit pas son passé", si "elle le possède pareilles aux lignes d'une main" de même elle le possède comme des empreintes comme l'indique le poème Empreintes de pas où l'espace de la ville et ces infimes événements de son passé que furent les déambulations citadines se nouent. Espace et traces là où débute le commerce du lieu et du langage.

Le désir

Miroir

….

Les signes

Signes d'eau, des villes de la Caraïbe

…

L'effilement

Labyrinthe

…

Les échanges

Caminantes

…

Le regard

Vue d'en haut, vue d'en bas

C'est peu dire que d'affirmer que le regard se tient dans une certaine complicité avec la relation spatiale, encore faut-il en comprendre la mouvance interne. Le poème Vue d'en haut, vue d'en bas nous apprend comment la déambulation du regard est une activité bien étrange. Deux grandes photos se font face et notre regard ne sort pas indemne de leur confrontation. Celle de gauche nous installe en hauteur et notre regard plonge verticalement dans une rue où nous apercevons un couple marchant sur le trottoir poursuivi par un pigeon dont nous voyons l'ombre portée sur la chaussée. Tout se passerait pour le mieux dans l'ordre silencieux des choses si la chaussée ne se mettait à se redresser progressivement devenant sous nos yeux le mur dressé de quelque immeuble. Comment une telle transformation est-elle possible ? C'est que l'autre photo du poème présente le drapeau cubain flottant tout en haut, semble-t-il, des immeubles sur un fil tendu qui les relie nécessairement et renforce la perception de la chaussée dressée. Seulement ce mur ne tient pas si notre regard parcourt le poème de droite à gauche puisque ce mur s'effondre en une chaussée le long de laquelle se déplace un couple. Cette lecture laisse alors le fil tendu du drapeau sans point d'attache. Ce va et vient n'est pas simplement la question du changement d'aspect, il manifeste une résistance visuelle, et engendre une inévitable tension au sein de la représentation. Où se noue, où s'accroche l'identité cubaine ? Où Cuba ? En quel lieu la chaussée est-elle posée ? Vers où le couple et l'oiseau ? Cette poétique visuelle éduque le regard à l'invisible de l'espace humain de la ville.

Mais nous-mêmes qui voyageons ainsi du haut vers le bas, du bas vers le haut, de quel lieu voyons nous ?

Le nom

Por Cuba

…

Les morts

Qui et quel ?

….

Le ciel

La Promesse des fleurs

…

Le continu

Où la mer ?

L'un des plus extraordinaires poèmes du contraste de l'émotion visuelle de cette poétique du lieu nous place entre le clos et l'ouvert, entre l'invisible fermé et l'invisible en trou. Où la mer ? Est-elle dans le bruissement, l'agitation et l'éclat de son écume inquiétante, dans le blanc bleu de celle-ci ? Ne la devine-t-on pas mieux dans le contraste avec le jardin fermé, la villa close dont on aperçoit à peine la toiture. Le bleu de la porte de cette enceinte fermée, et celui de la petite porte d'accès continue celui de la mer. Le contraste ici est quasi sémantique, mais il indique bien que de même rien n'est plus continental qu'une île, rien n'est plus étrangement évidé qu'un jardin fermé. La même relation revient, relation de relations, dans la quête du lieu.

Le caché

Voir et lire dans Colonnes, 1945

…

Ce qui s'annonce dans cette poétique visuelle ? Une exploration, une description des villes de la Caraïbe qui vont chacune les contenir toutes, retrouvant, répétant ces nœuds qui les attachent aux langues, aux langages. Par la mise en évidence de la suture de l'accès au lieu de la ville, les photos – poèmes, ou poèmes – photos, ouvrent pour nous l'être au monde urbain caribéen. Traduisant, car il s'agit bien de traduire, ces différents espaces visuels, olfactifs, audibles, tactiles et gustatifs qui se distribuent dans une géographie mentale, interculturelle, de continuité – discontinuité, de conjonction – disjonction imaginaire comme autant de présences au monde.

Alexandre Alaric

Paris, octobre 2012

Anabell Guerrero, "La ville des collonnes", jusqu'au 10 novembre 2012

Galerie Lina Davidov, 210 Bd St Germain, 75007 Paris, www.linadavidov.com

Anabell Guerrero a participée en septembre au Festival de Biarritz Amérique Latine avec "Frontera"

|